杨川:估值革命——从自由现金流到成长性驱动的价值模型(一)

杨川,上海金融与发展实验室特聘高级研究员

前言

巴菲特曾说过:“如果我办商学院,我只开两门课:第一门,教如何给企业估值;第二门,教如何看待和应对股市的波动。”可见估值是价值投资最重要的内容之一。然而,在他本人推崇的估值方法——自由现金流(FCF)体系中,存在着一些鲜为人知的重大基础缺陷。比如,用现金流代替净利润作为投资回报和股权价值的谬误,永续价值假设的谬误,及其在整个估值中占比过高,导致估值失效等等。由于估值的主观性和市场的波动性,这些缺陷往往被当成了正常的估值偏差。

自由现金流方法非常适合上世纪巴菲特青睐的收入-成本结构简单,“看得懂、现金牛”类公司,随着他的价值投资理念被更多人接受,这类企业因股价上升压低了投资收益率,这类价值投资机会也越来越少。

近二十年,随着技术进步加速时代悄然而至,标普500前10名中科技企业的优异成长性打破了经济学边际效益递减的规律,从而引发了新的投资趋势——不基于当下现金流,而着眼于未来高增长的预期价值投资。这种预期价值投资,无论是风险投资,还是股票投资,都开始追逐不确定的未来“飞升龙”。“飞升龙”就是未来增长会超预期,价格会“飞龙升天”的企业,而自由现金流方法已经不能满足这种投未来和投增长的趋势所需。

本文通过对自由现金流方法中重大缺陷的深度分析,提出了能够达成市场共识,并实现投资、财务与金融各领域专业概念通用的估值方法,并为科技类企业的估值,提供了以成长性、风险水平和投资耐心为核心三要素的量化估值模型。本文共有七节内容,将分期连载:

(一)估值理论的历史

(二)估值指标的市场共识:净利润vs现金流

(三)自由现金流估值方法:巴菲特和贝佐斯的影响力

(四)自由现金流估值方法的重大缺陷

(五)自由现金流理论的深层次问题

(六)成长性驱动的价值模型

(七)案例研究

估值理论的历史

一、理论萌芽与奠基(13世纪到1930s)

1. 利息换算、股权、股份概念与折现思想起源

1202年,意大利数学家列奥纳多·斐波那契(Leonardo Fibonacci,约1170年—约1250年)在他的开创性著作《Liber Abaci》(《算盘书》)中首次系统性地引入了与“未来值”(Future Value, FV)和“现值”(Present Value, PV)相关的概念,这被视为金融数学和资金时间价值理论的早期基础。他推导了复利公式的原型:未来值=本金×(1+利率)^时间。斐波那契在1202年提出的“未来值/现值”概念是金融史上的里程碑,他为货币时间价值(Time Value of Money)奠定了数学基础。

1340年,出现最早的利息换算表。一位名叫弗朗西斯科·巴尔杜奇·佩戈洛蒂的佛罗伦萨银行家和商人在其著作《商业实践》中收录了已知现存最早的复利计算表。

1494年,意大利数学家卢卡·帕乔利出版了《算术、几何、比及比例概要》一书,系统地介绍了复式记账法(即“威尼斯簿记法”),这是现代会计体系的基础。因为帕乔利发展出资产、负债、资本等会计概念以及会计等式、会计报表等会计分析工具和方法,被称为“会计学之父”。帕乔利列出了“资本”或“业主净财富”的记账方法,资本概念首次进入会计账簿。后来1841年美国会计师T. Jones等人首次把“资产-负债=所有者权益”列为会计恒等式的核心。

1602年,荷兰东印度公司(VOC)成立,这是世界上第一家公开发行股票的公司。它通过将公司资本划分为等额的股份,并向社会公开出售,从而实现了大规模融资。这种模式打破了传统上只有少数富人或贵族才能参与投资的限制,使普通民众也能成为股东。VOC将所有者权益变成了:

• 等额划分为可自由买卖的股票;

• 股东承担有限责任;

• 形成二级市场。

这一套制度比帕乔利的簿记晚了一百多年,形成了今天都没有改变的股权与股份交易的资本市场模式。

1889年,奥地利学派经济学家欧根·冯·庞巴维克(Bohm-Bawerk)在其著作《资本与利息》中,从经济学和心理学角度,提出了“时差利息论”(Time Preference Theory of Interest),旨在解释利息的起源。首次将利息视为资产当前价值与未来价值的差额,奠定了折现思想基础。

1890年马歇尔(Alfred Marshall)马歇尔将古典经济学的供给分析与边际革命的效用理论结合,提出价格由供需共同决定的均衡模型。在金融与资本市场,估值分析除了对公司的内在价值做量化研究外,也要考虑市场供需对估值的影响。

马歇尔提出的经济利润(economic profit)概念,是他对古典利润理论的一个重要修正,其核心在于将“企业家才能”(能力价值)明确为独立的生产要素,“企业家才能”是第四种生产要素(与土地、劳动、资本并列),其报酬属于隐性成本(opportunity cost),最终形成现代经济学中“经济利润=总收益–显性成本–隐性成本(含正常利润)”的框架。这对今天的企业估值尤其是科技企业的估值,提供了借鉴,要像评估企业家才能一样,评估研发人持续创新的能力价值。现代企业估值,能力价值是远超出财务价值的估值考量。

2. 折现现金流理论成形

1906年,欧文·费雪(Irving Fisher)在其1906年发表的著作《资本与收入的性质》中,提出了一个重要的理论——资本价值理论。该理论指出,资本的价值来源于其未来所能带来的收入流的现值。这一理论为后来的企业价值评估模型提供了理论基础。费雪提出的净现值(NPV)概念,界定资本价值为未来收入流的折现值。费雪在1907年出版的《利息率:本质、决定及其经济现象的关系》书中,提出了现金流折现模型(Discounted Cash Flow, DCF),DFC模型确立了“项目价值=风险折现后的预期现金流现值”的估值原则。费雪以现金流来衡量企业价值的理论,并没有从财务会计学的专业角度去区分净利润与现金流的差异,这也为后来的DCF方法的广泛使用,埋下了理论谬误的隐患。

二、股票估值模型诞生(1930s-1950s)

1. 威廉姆斯的股息折现模型(DDM)

1938年约翰·伯尔·威廉姆斯(John Burr Williams)在《价值投资理论》中首次定义股票内在价值=未来所有股息的折现总和,他将DCF理论具体化为股利贴现模型(DDM),提出“股票价值等于未来所有股利的现值”,并给出了数学公式。开创股票估值理论先河。威廉姆斯在费雪的理论基石(货币时间价值+折现公式)上建立了DDM模型,成为今天可以达成市场共识和专业通识的估值理论基础。因为股权价值来自投资回报,而投资回报来自股利。

威廉姆斯在费雪的理论基础上完成了股权估值方法论的革命,将DCF转化为:

• 股票估值的核心工具

• 基本面分析的逻辑起点

• 价值投资派的数学语言

2. 格雷厄姆的资产与盈利估值法

1934年格雷厄姆和多德在《证券分析》中重新引入“内在价值”概念,强调“市场价格围绕内在价值波动”,奠定了价值投资的哲学基础。

格雷厄姆认为,完整估值需同时考察资产价值(Asset Value) 和盈利能力价值(Earnings Power Value),二者互为补充:资产价值(清算视角)盈利能力价值(持续经营视角)。为此,他提出了两个指标:

• 市净率(P/B)——基于资产负债表,适用于经济萧条期(如1930s),但受会计政策、通胀等因素干扰。

• 市盈率(P/E)——转向损益表,关注盈利能力。

后来的自由现金流(FCF)理论转向现金流量表,关注支付能力。

格雷厄姆的门徒在其基础上拓展了应用场景,比如格林沃尔德三要素估值法:资产价值+盈利能力价值+成长价值,仅当成长回报率>资本成本时才计入成长溢价。

三、理论完善与风险量化(1950s-1990s)

1. 现代资产组合理论(MPT)

1952年,马科维茨在发表的《资产组合的选择》中首创了现代资产组合理论(MPT),首次用数学方法量化投资组合的风险与收益。

2. MM定理

莫迪利亚尼(Franco Modigliani)与米勒(Merton Miller)在1958年发表的《资本成本、公司财务与投资理论》中提出MM定理,其核心思想是在完美市场假设下,公司的价值与其资本结构(即负债与权益的比例)无关。这一理论颠覆了传统观点,奠定了现代资本结构理论的基础。MM定理的逻辑:有负债公司的权益资本成本(r_E)随着负债/权益比率(D/E)的增加而线性增加。这种权益成本的上升恰好抵消了使用“便宜”债务带来的好处,使得公司的加权平均资本成本(WACC)始终保持不变,且等于无杠杆公司的资本成本。

MM定理因此也贡献了一个被后来广为误用的概念:加权平均资本成本WACC。之所以称之为“误用”,就是在估值时,是不能把权益资本和债务资本这两种不同性质的资本风险合并相加的,因而WACC不对应任何一种资本,只能对应现金流。WACC的误用也是传统估值方法中的一大缺陷。

3. 戈登模型

1959年,美国经济学家迈伦·戈登(Myron J. Gordon)在威廉姆斯的股息折现模型(DDM)基础之上,提出了戈登模型(Gordon Growth Model,又称“股利贴现模型”或“永续增长模型”)。其永续价值理论被后来广泛用于计算企业的终值(Terminal Value,TV),影响了使用TV的DCF和FCF方法估值者。TV值的三个重要假设:永远增长,恒定增长率,不变折现率。TV的假设不仅存在理论上的致命缺陷,在现实中也不存在。而且在整个估值中TV值占有较高的比重,当TV比重超过50%,甚至80 %时,DCF方法就基本上失效了。因此戈登模型中的TV理论是传统估值理论中的一个重大缺陷。

4. 考虑成长性的相对估值法PEG

1960年,史莱特首次提出PEG概念并在英国证券市场应用。PE/G(市盈率相对盈利增长比率)的原理是将公司的市盈率(PE)与其未来盈利增长率(G)相结合,用于评估股票估值是否合理。其核心逻辑是:高成长的公司可以支撑更高的市盈率,而低成长的公司市盈率应更低。史莱特用PE/G指标通过将PE与盈利增长挂钩,弥补了传统PE估值忽略成长性的缺陷。

1992年史莱特通过著作《祖鲁法则》(The Zulu Principle)将PEG推广至美国市场。彼得.林奇在管理富达麦哲伦基金(Fidelity Magellan Fund)期间(1977-1990年),将PEG作为筛选成长股的核心工具之一。

PEG的最大弊端是没有考虑市盈率(PE)与风险水平——折现率(R)的关系。因为影响市盈率(PE)的不仅仅是增长率(G),还有折现率R。

5. 资本资产定价模型(CAPM)

1964年,威廉·夏普等人提出CAPM(Capital Asset Pricing Model),用于描述系统性风险与资产预期收益率之间的均衡关系。其核心突破是将系统性风险(不可分散风险)量化为资产预期回报的唯一决定因素。这一模型彻底改变了金融学对风险与收益关系的认知。CAPM的核心结论是:在均衡市场中,任何资产的预期超额回报(相对于无风险利率)只取决于它承担的系统性风险,即由β系数衡量的、无法通过分散化消除的市场风险;而资产的个体特异性风险(非系统性风险)由于可被投资者通过充分分散化而消除,因此不会获得风险补偿。也就是资产预期回报仅取决于其承担的系统性风险(由β系数衡量),而非总风险。

6. 有效市场假说

1970年,尤金·法玛尤金·法玛(Eugene Fama)提出有效市场假说(Efficient Market Hypothesis, EMH) 认为市场价格反映所有可用信息,影响投资者对估值方法的看法。

7. 期权定价模型

1973年,由美国经济学家费希尔・布莱克(Fischer Black) 和迈伦・斯科尔斯(Myron Scholes) 于提出布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model,BSM),BSM 是金融衍生品定价领域的里程碑式理论。Black-Scholes期权定价模型诞生,为实物期权提供数学基础。

1977年,斯图尔特·迈尔斯(Stewart Myers)首次提出“实物期权”概念,指出企业投资价值包含两部分:

• 现有资产产生的现金流;

• 未来投资机会的选择权价值(即期权价值)。

实物期权是一种将金融期权理论应用于实物资产投资决策的理论,其核心思想是将投资决策视为一种期权,赋予投资者在未来某一时间点以特定价格购买或出售某种资产的权利,而不是义务。这种期权具有灵活性,允许企业在面对不确定性时,根据市场变化调整投资策略。

8. 经济增加值(Economic Value Added,EVA)理论

1982年,美国思腾思特公司(Stern Stewart & Co.)的创始人乔尔·斯特恩(Joel Stern)和本杰明·斯图尔特(G. Bennett Stewart III)首次提出EVA的概念。其核心逻辑是:只有税后利润超过所有资本成本(包括股权和债务)时,企业才真正创造价值。

20世纪80年代末,ROIC(Return on Invested Capital,投入资本回报率)随EVA等概念的应用而被提出,用于弥补传统ROE、ROA等指标的缺陷。ROIC是衡量企业运用资本(包括自有资本和借入资本)获取净收益效率的财务指标,其核心定义为企业一定时期内的净收益与平均资本占用额的比率。该指标聚焦于资本的实际盈利能力。由于ROIC剔除了闲置资金、金融资产,以及非主业的资产,聚焦主业的实际投入资本的回报率,因此,其指标不会受到债务杠杆的影响,可以客观的评价企业的经营能力(而非与主业无关的其他盈利能力)。

9. 自由现金流(FCF)方法

1986年,詹森在《美国经济评论》发表论文《自由现金流的代理成本、公司财务与收购》,首次定义自由现金流为“满足所有净现值为正的投资项目所需资金后剩余的现金流量”,并强调其与管理层代理成本的关系。同年,拉巴波特在《创造股东价值》(Creating Shareholder Value)一书中提出自由现金流是“企业在满足再投资需求后可分配给资本供应者的现金”,并将其作为企业估值的核心指标。

显然,詹森和拉巴波特对自由现金流的定义不同。今天来看,应该是詹森的定义更加科学,拉巴波特的定义存在理论缺陷。

1990年,麦肯锡顾问汤姆·科普兰(Tom Copeland)在《价值评估》(Valuation)中首次系统化自由现金流的计算公式:

FCF=息税前利润(EBIT)×(1-税率)+折旧-资本支出-营运资本增加

科普兰FCF公式是拉巴波特理论的公式化。

自由现金流方法是迄今为止最广泛使用的估值方法,但是这个方法存在巨大的理论缺陷,也因为这些缺陷,后来不得不又做出重大修正,FCF公式改成调整后FCF(Adjusted FCF),将大部分资本支出加回,导致了估值混乱,以至于美国证监会(SEC)专门出台新规,来规范调整后FCF的使用。

四、现代挑战与中国元素(1990s至今)

1. 科技公司对传统模型的冲击

互联网企业(如亚马逊、苹果)的指数型增长打破线性假设,需结合生命周期调整估值方法(早期看增长率,成熟期看现金流)。

2. 增长的故事驱动估值方法

2012年,阿斯沃斯・达莫达兰(Aswath Damodaran)出版了《估值:难点、解决方案及相关案例》第三版),将企业按生命周期(初创期、成长期、成熟期、衰退期)和行业特性(周期性、金融类、轻资产型等)分类,建立了基于“增长的故事”(对未来的预期)估值策略。

达莫达兰根据DCF方法推广的两阶段增长模型最为著名。该模型将公司的生命周期划分为两个阶段:一个有限的、可明确预测的短期高增长阶段(例如5-10年),以及一个随后的永续稳定增长阶段。通过折现这两个阶段产生的自由现金流(Free Cash Flow, FCF),可以得到公司的内在价值。

然而,达莫达兰两段论也遇到了戈登模型中终值TV的难题,很多成长性和高科技共识股权的TV值超过估值的50%。使得企业价值不是依赖估值逻辑和技术,二是依赖一个通用的假设。

3. 三要素估值方法

2023年,杨川在股利贴现模型(DDM)的基础上提出了针对增长型企业的PEGR估值模型,这个模型通过增长率、折现率和投资期三要素计算出估值倍数(市盈率)。这个模型还可以将复杂增长曲线(多周期、非平滑曲线)的估值,简化为预测期内一个增长率(平滑曲线)的模型,便于不同项目的比较。杨川用投资期末余值(Residential Value,RV)代替DCF方法中的永续价值,并以估值或投资价格下未来预期收益的内部收益率IRR小于风险折现率的时点作为有效预测期终点(终点后NPV为负值),修正了戈登模型永续增长的理论缺陷。

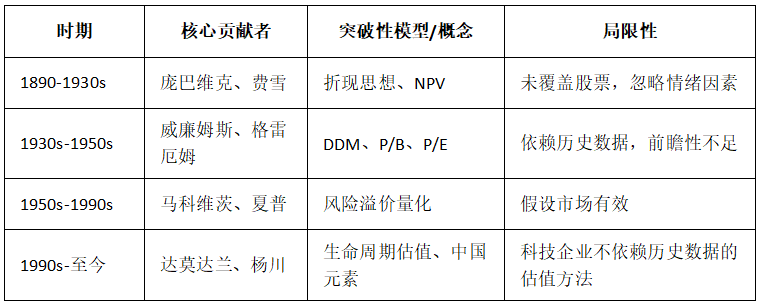

4. 关键理论演变对比

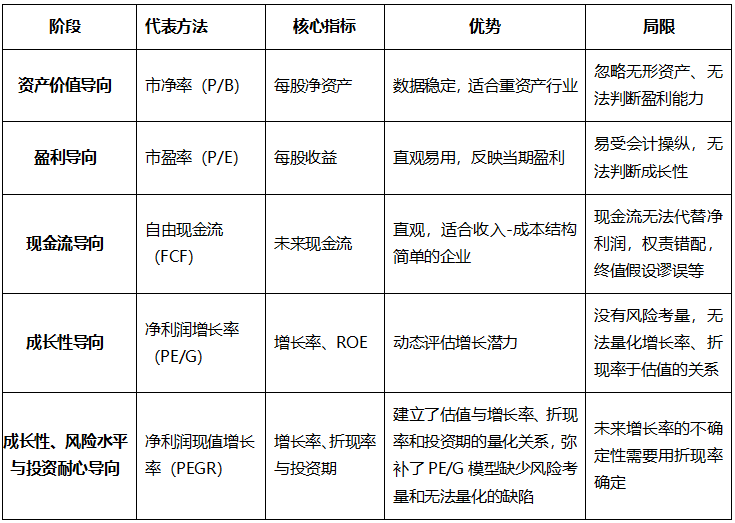

5. 主流估值方法的演变脉络(1960年代至今)

五、估值方法的未来:沃伦·巴菲特vs凯西·伍德

1. 两种投资派系

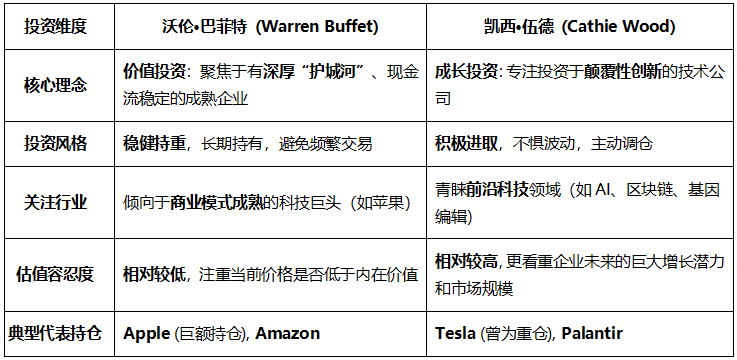

沃伦·巴菲特和凯茜·伍德(木头姐)分别代表了两种不同的投资哲学和派系。巴菲特代表了传统的价值投资者(Value Investor),凯茜·伍德代表了新兴的成长投资者(Growth Investor)。 以下为两种投资风格的比较:

2. 巴菲特的投资哲学

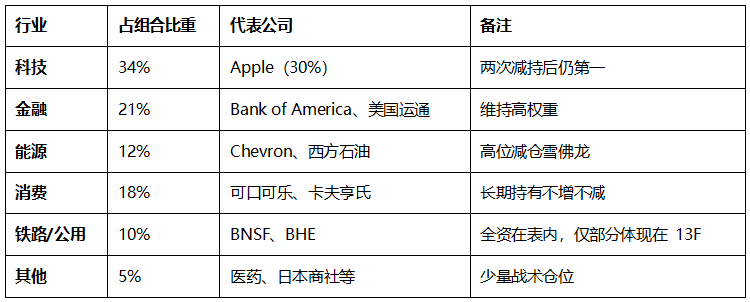

巴菲特的投资哲学核心始终围绕价值投资、安全边际和护城河理论,但近年来出现了显著的方向性调整。传统上,伯克希尔·哈撒韦的投资组合原来高度集中在金融(银行、保险)和消费(必需消费品)领域,然而,过去十年间,巴菲特的投资组合经历了深刻的转型,科技股权重从2011年的微不足道水平大幅提升至2023年底的52.6%。以下为巴菲特投资组合的行业权重最新快照(2025Q2末):

这说明巴菲特也在与时俱进,在坚守其价值投资的基本原则上,开始进军科技类股票。不过他与与凯茜伍德最大的区别就是巴菲特是现金奶牛+安全边际打法,凯茜伍德则是颠覆性创新的“第一性原理”+高集中度高波动打法。第一性原理(First Principles)就是寻找未来5–10年能重塑世界的技术,并在早期高集中下注。

二人的相同之处就是科技股成为共同的投资方向,不同之处就是巴菲特是当下的现金视野,他是用自由现金流来评估企业;凯茜伍德是未来的增长预期。巴菲特的着眼点是当下的消费者和围绕消费者的产品与商业模式;凯茜伍德的着眼点是新技术创造未来新需求的市场爆发。比如她对苹果公司和特斯拉公司的评价:“苹果是可能被AI颠覆的成熟摇钱树;特斯拉则是价值26万亿美元的地表最大AI项目。”

估计巴菲特也看到了苹果的增长受限,2023年Q4起开始系统性高位撤退,至2024年底持仓已砍掉约三分之二,但苹果仍是伯克希尔第一大重仓股。这种既退,又不全退的策略表明,当现金牛与成长性不可兼顾时,巴菲特的选择是不会去追逐高风险的未来价值,但又没有更好的替代,只能等待机会。

传统价值投资最大的问题在于,当现金牛公司出现时,很容易被市场发现,就会导致其股价上升,股息率下降,价值洼地的机会很难把握。而颠覆性技术驱动的未来成长性并不容易被市场看得懂,这就给了少数聚焦未来,不惧短期波动的投资人获得超额投资回报的机会。

3. 凯茜·伍德的投资方法

凯茜·伍德的估值方法核心在于前瞻性地评估颠覆性技术带来的指数级增长潜力,并愿意为这种未来支付较高的现值。它更适用于评估那些处于技术前沿、当前盈利能力可能不强但未来增长空间巨大的公司。

凯茜·伍德从技术创新角度对特斯拉的判断,代表了成长性投资的价值评估方法:

(1)对特斯拉的定性评价

“特斯拉不是车企,而是地球上最大的人工智能项目。”

(2)估值框架

• 90%以上价值来自Robotaxi 网络:2030年全球自动驾驶出租车市场8-10万亿美元,特斯拉可能拿到过半份额。

• 人形机器人Optimus:潜在市场再增加10万亿美元,合计生态规模26万亿美元。

基于上述模型,ARK给出五年目标价2,600美元(约当前价格的10倍)。

(3)最新操作

• 2025年Q1特斯拉股价大跌期间,ARK在180–220美元区间重新加仓;目前仍占旗舰基金ARKK约10%,为第一大重仓。

总结:全球投资市场的趋势越来越明晰,要么投当下稳定的现金流,要么投未来陡峭的增长,或者二者兼顾。除此之外的股票都会慢慢“沉淀”(交易量萎缩、价格在低位徘徊),资金与流动性会涌向“现金牛”和“飞升龙”企业。而且价值投资人也开始关注未被市场发现的具有未来成长性的价值洼地。这就使得投未来,投增长的估值方法,尤其是能够形成市场共识的估值体系成为市场之急需。

(未完待续)

https://www.shifd.net/huiyi/detail/10127.html