杨川:估值革命——从自由现金流到成长性驱动的价值模型(五)

杨川,上海金融与发展实验室特聘高级研究员

上文回顾

上文更加深入地揭示了自由现金流(FCF)理论的基础性缺陷:其一,收付实现制与权责发生制冲突,用现金流表达的价值与财务会计体系的净利润价值无法通用(无法达成专业共识);其二,自由现金流会导致业绩扭曲,且更容易被操纵;其三,自由现金流把资本支出全数减掉,造成短期经营现金流与长期投资、以及偿债责任的权责错配,会低估在成长期扩张投资与借贷的企业;其四,加权平均资本成本(WACC)将股权利润与债权利率混合为“统一资本成本”,导致其没有可对应的资本,只能将经营性现金流误作为资本,因此成为DCF方法的又一个缺陷。

此外,WACC中股权资本成本所依赖的资本资产定价模型(CAPM)以波动性替代风险,偏离了风险的本质,可能导致多种情境下的误判。CAPM来源于二级市场数据,难以适用于一级市场的股权投资。再加上DCF模型中永续价值假设隐含的“价值终点”问题,即当投资内部收益率低于折现率(IRR<R)时,估值逻辑失效——这一系列问题使得自由现金流理论虽经多次修补,仍难以自洽。因此,构建一个能够替代自由现金流方法,并可有效展现科技企业成长潜力的新估值体系,正日益成为投资界的迫切需求。

成长性驱动的价值模型

一、国际目前有影响力的估值方法与批判

1、估值大师达莫达兰的估值方法

莫达兰是DCF方法最重要、最系统的倡导者和教育者之一,但他从未将其神化。相反,他花费了大量的篇幅和精力来阐述DCF方法的潜在陷阱、内在局限以及在实践中被滥用的方式,我们在前文都详细介绍过。他对DCF方法的批判并非为了否定DCF,而是为了倡导一种更审慎、更具批判性思维的估值哲学。

达莫达兰认为DCF是“最严谨且在财务上最健全”的估值方法之一 。他推崇DCF的根本原因在于,它迫使分析师思考驱动公司价值的根本因素:现金流、增长和风险。与其他依赖市场情绪的相对估值法不同,DCF提供了一个基于公司内在基本面的价值锚。因此,他的“批判”本质上是一种“守护”。

他对对DCF方法滥用与误用的批判如下:

“垃圾进,垃圾出”:假设的质量是关键("Garbage In, Garbage Out")

脱离经济基本面的数字游戏(A Numbers Game Divorced from Economic Fundamentals)

内部逻辑的不一致性(Internal Logical Inconsistency)

对“故事”的忽视:估值背后的叙事逻辑(Neglecting the "Story")

对简化模型的警惕:伪DCF与机械套用(Warning Against Simplified Models)

尽管达莫达兰做了上述分析,但因为存在“价值终点”(R>IRR的时点),导致戈登模型的永续价值理论失效,DCF模型将不得不面临投资期末终值估值的方法困境。此外,他也没有区分投资期、可预测期,动态投资回报期,以及期末终值应该是前述哪个期末的终值等一系列问题。比如,动态投资回报期就是非常重要的问题,因为对投资人来讲,在其资本成本确定的条件下,他首先关心的就是什么时间收回现值本金,因此,估值是资本成本和动态投资回报期决定的。而影响动态投资回报期或者估值高低的因素,就包含了投资人对企业的终值预期。比如,市场价格就是对未来业绩与风险预期形成的,因此,所有动态投资回报期都隐含了终值,而这些深刻的问题,不仅达莫达兰,业界和理论界也很少有人发现和深入研究,因为多数人脱离不了教科书DCF理论的框框,也就无法从第一性原理,用新的视角来思考全新的估值方法。

2、麦肯锡估值方法

麦肯锡《Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies》第七版的核心内容总结如下:

首先,这本书是对传统估值方法论的坚守

尽管第八版引入了诸多创新内容,但其估值哲学的基石并未动摇。麦肯锡再次强调了其经受住时间考验的核心原则 :

折现现金流(DCF)的核心地位: DCF模型依然是评估企业内在价值最主要、最严谨的工具。

价值创造的双轮驱动: 企业的长期价值并非仅仅由增长驱动,而是由“增长”和 “投入资本回报率(ROIC)”共同决定 。只有当ROIC高于其资本成本(WACC)时,增长才能真正创造价值。这一原则是理解所有估值技术和战略决策的出发点。

长期主义视角: 麦肯锡始终倡导关注企业的长期健康和可持续的现金流创造能力,而非短期利润波动。

比如,在估值方法论上,基本上是对传统估值方法继承:

现金流折现模型(DCF) :用于估算企业的持续价值,分为永续增长模型和两阶段增长模型。

相对价值模型:包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)和市销率(P/S)等倍数模型,用于比较类似企业的估值。

部分估值法:将企业拆分为不同业务单元进行单独估值,适用于复杂或多元化的企业。

其次,第八版还对其他领域进行了深化和更新,包括:

高增长公司的估值: 进一步完善了对生命周期早期、尚未盈利但增长潜力巨大的公司的估值方法 。

企业组合策略与并购: 结合当前市场环境,更新了企业如何通过战略性并购和资产剥离来管理其业务组合,以实现价值最大化 。

长期管理与可持续性: 更加强调管理者应如何制定和执行能够支持长期、可持续价值创造的战略 。

第七版特别增加了对无形资产、网络效应(如科技公司)以及环境、社会和治理(ESG)因素的评估方法。这些内容反映了当前企业估值中日益重要的非财务因素。

显然,麦肯锡并未对传统估值方法中的缺陷和漏洞有过深入的分析,这点也远远不如达莫达兰。不敢质疑教科书可能是大部分高学历精英的一个“通病”吧。也许这也是管理咨询公司与基金和投行的一线分析师还是有很大的差异,一线分析师会通过数据来验证估值方法的有效性,也会发现很多让他们困扰的问题。

3、国际金融领域对DCF方法的评判

比如GMO的资产配置委员会成员,著名基金经理,行为金融学专家詹姆斯·蒙蒂尔(James Montier)在其《价值投资:工具与技术》(Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment)一书中的第五章“DCF的危害性”(The Dangers of DCF),通过对一线分析师的大量估值失误,从行为金融学的视角认为,DCF模型虽在理论上是资产估值的黄金标准,但实践中存在多重致命问题,主要包括以下方面:

预测能力的根本缺陷:DCF依赖对未来现金流的长期预测,但人类认知存在系统性偏差(如过度自信、外推偏差),导致预测结果严重脱离现实 。Montier强调“无证据表明人类能可靠预测未来”,尤其是宏观波动、技术变革等不确定性因素 。

贴现率的主观性与操纵风险:折现率的设定常基于资本资产定价模型(CAPM),但其假设(如市场有效性、风险线性关系)与行为金融学冲突。实践中,分析师可通过调整折现率操纵估值结论,从而使DCF沦为数字游戏。

模型敏感性与终端价值陷阱:DCF结果对永续增长率(g)和贴现率(r)高度敏感,尤其是终端价值(占估值70%以上)。例如,g或r的微小变动(如±0.5%)可能导致估值波动超过30% 。

蒙蒂尔对DCF的批判,是他更广泛地批判传统金融理论的一部分。他认为,这些理论试图用精确的数学模型来精确表达未来的不确定性,给投资者一种虚假的控制感和精确感。而真正的价值投资,应当承认并拥抱这种不确定性,而非试图用看似精密的模型去消除它。

其实蒙蒂尔总结的这些问题,本系列文章前文都深入剖析过,这里针对他提出的批判再做一些补充:

现金流是资金流动的指标,是运营过程观察指标,预测它的难度远高于预测净利润的难度。就好比预测一个人的健康指标,要比预测他怎么锻炼,怎么饮食和睡眠容易得多。在经济学里预测GDP也相比预测形成GDP的M1和M2,以及利率的变化要容易得多。因此,价值评估回到净利润的价值度量才是正道。

远期未来不可预测,因此才有预测期外的“信息黑箱”,而这些信息黑箱会以不确定性的风险水平(折现率)表现出来,投资期限越长,折现率越高,最终就会出现投资的内部收益率(IRR)小于折现率(R)的时点,这个时点以后的净现值(NPV)为负,这就是前文分析的永续增长理论失效的原因。

折现率是估值难点,需要历史数据的参考(历史数据可以对过去估值的偏差与失误进行纠正和总结),以及对项目关键信息的不确定性进行折现率的量化处理。而很多分析师和估值者,在用DCF方法时,都很简单的使用一种折现率,这种折现率缺少依据,缺少对风险的本质——估值信息不确定性的表达。

巴菲特曾说过“未来永远是不确定的,不确定性是长期价值投资者的朋友。”他主张“宁要模糊的正确,也不要精确的错误”(原话:It’s better to be approximately right than precisely wrong)即“做模糊而正确的事”。因此我们可以看出,尽管巴菲特主张自由现金流方法来评估企业,但他似乎只是用自由现金流来看企业的具体盈利状况,而非用FCF指标来做DCF方法的估值。

估值是艺术和技术与经验的结合,比如折现率和超长期业绩的预测,需要用“拥抱不确定性”的方法,然而,拥抱“不确定性”并不意味,没有方法,只凭经验,或赌投。比如可以用决策树,蒙特卡洛定律与贝叶斯方法,结合敏感性分析、实物期权、安全边际等工具形成多维评估体系,来对不确定性进行“拥抱”。经验虽然很重要,但在AI时代,经验也可以AI化,比如在对初创企业风险投资估值时,需要对技术未来的趋势判断与创始人个人潜力判断时,需要多年积累的经验,但这些经验,包括对人的格局、性格和未来潜力也是可以用心理学方面的测试AI模型来做分析的。这些模型随着数据的增加和不断训练修正,会越来越准确。

既然人类凭理性和有限的信息,难以做到长期预测,拥抱模糊性也是估值所必须面对的挑战,我们会在后续文章会介绍“投资期末余值”理论时,详细探讨如何捕捉市场价格中预期的确定性与模糊性,通过分析其中的模糊性,可以对估值泡沫进行量化,这对股票投资的意义十分重大。

在国际金融领域,除了蒙蒂尔之外,还有大量研究者和实务界人士对 DCF模型提出了系统性的批评。这些批评主要集中在预测困难、参数敏感性、模型误用和实务局限性等方面。以下是几篇具有代表性的文章,有兴趣者可以去查阅:

(1)《Limitations of Discounted Cash Flow Valuation Models》

来源: Private Equity Info.com(2024)

(2)《Advantages and Limitations of the Discounted Cash Flow to Firm Valuation》

来源: Research Gate / Academia. edu(2013, 2015)

(3)《Discounted Cash Flow Valuation: Methods, Assumptions, and Limitations》

来源: Data Studios.org(2025)

(4)《The Validity of Company Valuation Using Discounted Cash Flow Methods》

作者: Florian Steiger(2008)

来源: arXiv.org4.

(5)《Valuation of Damages in Cases of Unlawful Expropriation of Data Assets: Pitfalls of the DCF Method》

来源: SSRN(2024)

总结:在估值领域,无论是有影响力的代表人物,还是知名机构,在对成长性驱动的价值评估方法上,仍然没有跳出DCF的框架,尽管蒙蒂尔和很多学者,发现了DCF方法中的一系列问题,但是他也没有给出解决这些问题的思路。以至于像格雷厄姆、巴菲特和彼得林奇以及投资价格都按照自己的经验发明新的方法或改造DCF公式。比如彼得林奇使用PE/G公式,巴菲特

二、回归市场共识与专业共识

1、共识基础:投资价值是可以自由分配给股东的投资回报

自由现金流不是投资回报,不能分配给股东,因此不能用自由现金流来衡量企业价值。

首先,自由现金流是以营业收入作为所有成本支出、债务偿付、固定资产投资和利润分红所需资金的唯一来源,并将这种支付能力定义为企业价值。

其次,自由现金流也并不展示关于企业的资金流动的真实全景,因此也看不到企业真正的支付能力和支付风险——比如净现金流指标。而企业财务报表中的现金流量表可以清晰的展示经营性现金流、筹资性现金流和投资性现金流,并通过其了解企业的资金周转与支付能力等情况,其信息远远比自由现金流更加全面和丰富。

如果用健康指标来比喻估值的话,现金流是体能指标(比如跑百米的速度和举重的负荷),但不是健康指标(比如血压、血糖、血脂和胆固醇等指标)。

投资的目的是投资回报,投资价值就是对投资回报的度量。只有净利润才能分配给投资人,才可作为投资回报,因此,净利润是衡量投资价值的唯一指标。现金流不仅不能分配,其中的折旧还要列入成本,成为利润的减项。因此,自由现金流不能作为价值度量指标,只能作为企业经营收入支付能力的指标。

净利润不仅是衡量企业和股权价值的指标,也是财务会计准则可以记录的股东权益。正因为如此,才有了与净利润相关的一系列金融财务指标,如每股收益(EPS),市盈率(P/E),净资产收益率(ROE),以及总资产收益率(ROA)等使用净利润而非自由现金流的指标。

所以,对自由现金流理论的第一个重要修正,就是要回到自由现金流的核心概念——可以自由分配给资本权益人的现金。股权资本权益人要求必须是净利润现金才能分配,因此,衡量股权价值的指标也必须是净利润现金。

2、避免利润操纵的方法

使用自由现金流方法估值的一个理由,就是会计利润可以被操纵。解决这个问题的方法很简单,就是使用主营业务现金净利润和12个月内应收账款净利润。现金净利润满足自由现金流的诉求——可分配现金,12个月内的应收账款是有保障的短期未来现金流。

3、权责制下的债务风险

净利润是权责制下的经营业绩和股东可分配权益,与到期债务本金的偿付无关,因此,在估值中要考虑偿债能力,以及因偿债能力不足带来的债务违约风险。有息债务的违约会引发企业融资环境恶化的金融风险,因此,如果企业在盈利的情况下,没有足够的现金去偿还到期债务,债务又不能延期的话,就要暂停止一切资本性支出,甚至经营性支出,并通过融资(包括借新债或股权融资)来偿还到期债务。如果企业无法通过筹资性现金流满足到期债务偿付,就要增加估值的风险水平——通过提高折现率来降低股权估值。在盈利增长情况下,筹资性现金流风险属于企业经营风险;亏损情况下的筹资性现金流风险则属于企业的战略性风险。前者更多的是CFO的能力问题,后者则是企业的趋势性风险,与CFO能力无关。

三、符合市场共识与专业共识的传统价值评估方法

若要构建一个既能克服自由现金流估值方法局限性,又能充分表达企业成长性价值的估值模型,就需要先从市场认可且可以与财务会计专业通用的价值评估方法出发,循着估值理论的发展脉络,探索并构建一个能够被市场普遍接受的,衡量成长价值的新估值体系。

下面我们先梳理一下估值历史中几个重要的非现金流估值方法:

1、以净利润为价值度量的估值方法

前文讲估值历史时,介绍了以净利润为价值度量的DDM模型,1938年约翰·伯尔·威廉姆斯(John Burr Williams)在《价值投资理论》中首次定义股票内在价值等于未来所有股息的折现总和,他将DCF理论具体化为股利贴现模型( Dividend Discount Model,DDM)。威廉姆斯在费雪的理论基石(货币时间价值+折现公式)上建立的DDM模型,成为今天可以达成市场共识和专业通用的估值理论基础。因为股权价值来自投资回报,而投资回报来自股利,而非现金流。

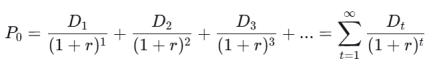

DDM模型如下:

其中,P₀为股票当前的内在价值(理论价格)。Dₜ为在第t年预期能获得的股息。r为折现率,也称为必要收益率。它反映了投资该股票的风险水平,需要风险补偿的收益率。t为时间(年)。

DDM是一个预测期无限的公式,后来成为了戈登模型的永续价值公式。但也因为这个公式的三大假设——“预测期无限、增长率恒定、折现率不变”与现实世界的动态复杂性严重脱节,而留下这个公式的瑕疵和缺陷。但其以净利润(股利)为价值的度量方法是我们在探索成长价值评估方法的基本原则。

2、格雷厄姆成长型内在价值公式

关于突出成长性价值的评估方法,最早是本杰明·格雷厄姆提出的一个“成长型内在价值公式”(Graham’s Intrinsic Value Formula):

内在价值=当期正常化每股收益×[8.5+2g]

公式本身只有一行,但附带五条刚性约束,合起来才是完整的格雷厄姆成长评估逻辑。其中:

8.5:这个常数是格雷厄姆认为一家零增长(g=0)的公司所应享有的合理市盈率(P/E Ratio)。格雷厄姆当时对美国 AAA 级工业股“零成长”的基础市盈率。

g:未来 7–10 年预期年化成长率(%)。

根据公式的计算结果即“合理股价”,再与市价比较,≥ 2/3 折扣才具备安全边际。

五条刚性约束(公式生效的前提):

成长率 g 必须 ≤ 20 %;超过 20 % 的成长他认为不可持续,强制按 20 % 封顶。

公司必须连续 10 年盈利为正,且 10 年股息支付记录不间断。

当期负债率 ≤ 50 %(资产负债率),否则把结果再打 20 % 折扣。

折现率已内含:公式算出的“合理价”无需再折现,直接对比市价即可。

安全边际:只有市价 ≤ 公式内在价值 × ⅔ 时才考虑买入。

显然,格雷厄姆公式是一个经验型公式,这个公式很难推广,尤其是无法在非股票类股权估值上使用。

3、PEG公式

PEG公式是市盈率(PE)相对盈利增长(G)比率。它是估值历史中第一个估值、净利润与增长率三元关系的指标。期核心思想是:一只股票的价值不能只看它的市盈率(P/E)高低,还要看其盈利增长速度(Earnings Growth Rate)。PEG公式是英国投资大师吉姆·史莱特在在1992年出版的著作 《The Zulu Principle》 中提出的。史莱特认为,市盈率应该和公司的盈利增长率联系起来看。一家市盈率为30的公司,如果其盈利增长率30%,那么它并不比一家市盈率为10但盈利增长率为5%的公司贵,前者更便宜。

这个公式后来得到了彼得林奇的推荐,在《彼得·林奇的成功投资》中,他极力推崇这一理念。他写道:“任何一家公司,如果它的市盈率是增长率的一半(即PEG=0.5),那么这就是一个很好的买入目标;如果市盈率是增长率的两倍(PEG=2),那么这就非常糟糕了。”

PEG的诞生是投资实践从静态估值走向动态估值的一个重要里程碑,它巧妙地将价格(P)、净利润(Earnings)和增长率(Growth)这三个核心要素结合在一个简洁的公式中,成为投资者工具箱里不可或缺的一件简便、快速的估值工具。

然而,PEG公式并非一个量化指标,而且缺少了风险因素和投资期限考量。这两个因素尤其是风险水平(折现率)是估值中极其重要且敏感的参数,因此,投资界需要一个能够包含折现率(R)和投资期限(n)的可量化的PEG公式。

四、成长性驱动的价值模型:PEGR估值模型

成长性驱动的价值模型(Growth-Driven Value Model)是重点关注成长性的评估模型,其估值重点要研究和分析影响未来增长的各种因素。

PEGR模型是包含盈利能力(增长率)、风险水平(折现率)和投资耐心(投资期)三要素的量化估值模型,这个模型是PEG公式的量化模型升级版。

PEGR模型是从CPV模型转化过来的:

1、CPV模型

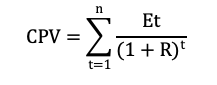

在建立PEGR模型之前,先基于上述DDM模型,建立一个有限期(投资期或预测期)内的净利润现值之和CPV(Cumulative Present Value)模型:

其中:n为动态投资回报期——动态回收期(Discounted Payback Period, DPP)是使项目未来净利润的现值累计等于初始投资额所需的时间。Et为动态回收期内每期(年度)的净利润。R为动态投资回报期内(DPP)的必要收益率(Required Rate of Return,RRR)。

CPV模型的原理就是投资价值等于动态回收期(DPP)内净利润现值之和。而DPP就是按照折现率R,投资本金全部收回的时间。如果在DPP后,公司持续盈利,且内部收益率不低于项目风险水平(IRR≥R),随着持股期(Investment horizon)的延长,估值会继续上升。

2、PEGR模型

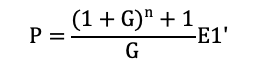

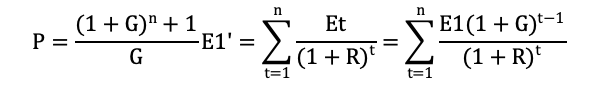

上述CPV公式是没有考虑增长率的公式,如果考虑增长率,就用PEGR模型:

其中:P为估值;E1’为投资后当期财年的预计净利润E1的现值(不到12个月,但按照一年的折现率),Et’为第t年净利润Et的现值;G为在动态回收期(n)内的净利润现值增长率。

PEGR模型是通过P=CPV的等式计算出来的:

这个等式的原理就是以投后第一年(也就是当年)预期净利润的现值E1’为基数,按照动态回收期(n)内的净利润现值总和CPV,计算出一个净利润现值累计增长的复利增长率(G),G 也是用期初值(E1’)和期间值之和(CPV)计算出来的复合增长率。

如果将PEGR公式中的E1’转换称E1,就可得出投后估值水平(P/E1),或者投前市盈率(P/E),E为上一财年的净利润。

五、估值要素:有效增长率

PEGR模型中的现值增长率(G)是描述盈利增长的有效增长率。所谓有效增长率,就是现值增长率(G)。为什么估值必须要使用现值增长率(G)?首先,现值是把未来所有价值通过折现“回归”到当下“起跑线”的价值,只有现值才可评估和可比较,因此现值是“有效价值”。换句话说,对非现值的评估和比较没有意义。比如说一个项目的年化投资收益率是15%,可如果项目的必要收益率(Required Rate of Return)即折现率(R)为20%,那么这项投资实际上是亏损的,但如果R为10%,则是盈利的。

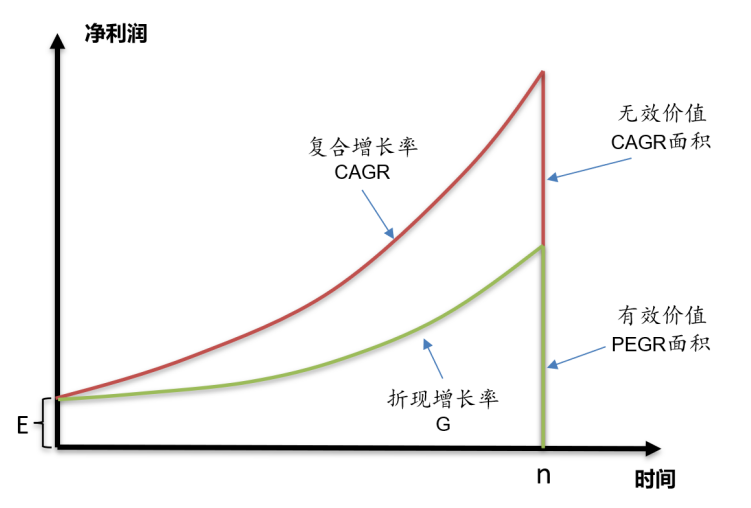

现值增长率(G)和复合增长率(CAGR)在增长曲线平滑的情况下关系如下:

上图为同一个项目的两条曲线,有效价值就是现值面积(PEGR面积),CAGR面积减去PEGR面积的部分就是无效价值。所有项目的比较,都是有效价值的比较。

由于CAGR不考虑折现率,对估值来讲就没有实用意义,而G就扮演了具有实用意义的复合增长率角色。因此,PEGR模型可以用于不同项目的比较,比如对不同时间、不同风险和不同增长项目的估值对比分析。

平滑曲线下G与CAGR可以直接换算,换算公式如下:

CAGR=(1+G)(1+R)-1

除了平滑曲线,G和CAGR都是将非平滑增长曲线平滑处理的一种方法,两种方法不同之处在于:

G是期初值与期间值之和(CPV)值推算出来的复利增长率,受期末值影响很小,可以准确反应期间的真实增长率和累计价值;

CAGR是期初值与期末值推算出来的复利增长率,受期末值影响较大,无法反映期间的真实增长率和累计价值。

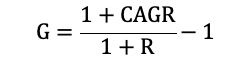

显然,对于非平滑曲线来讲,CAGR只顾头尾,不顾中间的计算方法,会造成很大的估值偏差。比如,CAGR就无法比较“肥增长”项目和“瘦增长”项目的价值不同:

上图中,两种增长曲线的CAGR都相同,而实际上“肥增长”项目的价值远远大于“瘦增长”项目的价值。

在多数情况下,无论实际增长曲线(历史)还是预测增长曲线(未来)都非平滑曲线,因此,G值会更客观和准确的表达企业的成长性。因为G是通过期初值和期间值计算出来的,它能够更加准确地表达非平滑增长曲线的真实盈利状况。

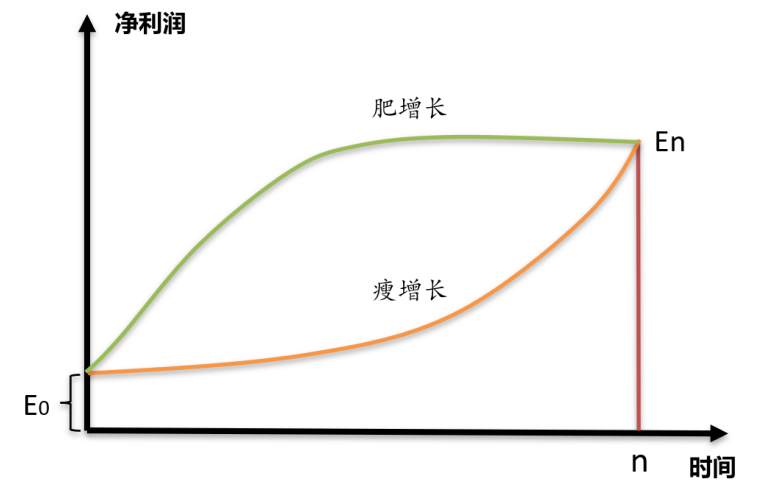

PEGR模型可以将不规则的利润曲线规则化处理,方便对不同项目进行比较。

上图中,一个不规则的利润现值CPV曲线,通过CPV=PEGR公式,可以转换成PEGR曲线,这个两个曲线面积相同。由于PEGR曲线是对不规则曲线的平滑处理,其期末值与实际值并不相同。

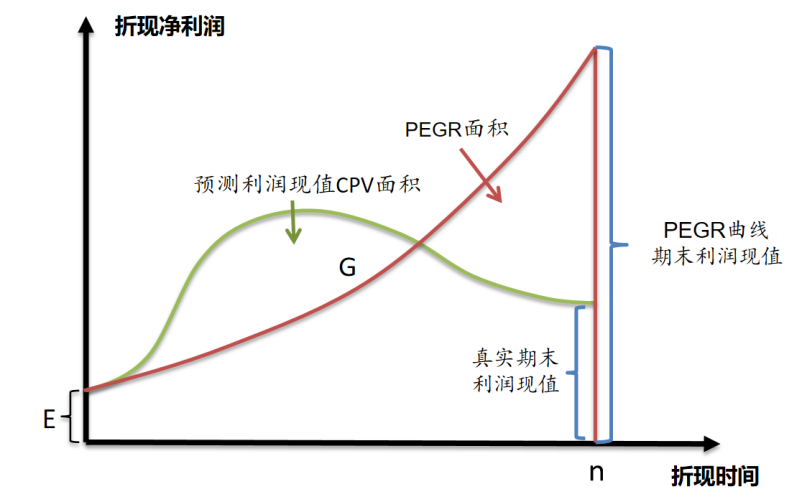

复合增长率(CAGR)虽应用广泛,但无法准确表达不规则增长曲线的价值,这使其在成长型公司的估值与比较中会失真。而PEGR模型就解决了这个难题。虽然PEGR曲线是一条模拟曲线,但这个平滑曲线具有强大的功能。首先,它是预测期间内价值的“折现回归”,只有回归到当下的价值才是有效的评估价值。其次,它方便对不同项目进行比较:

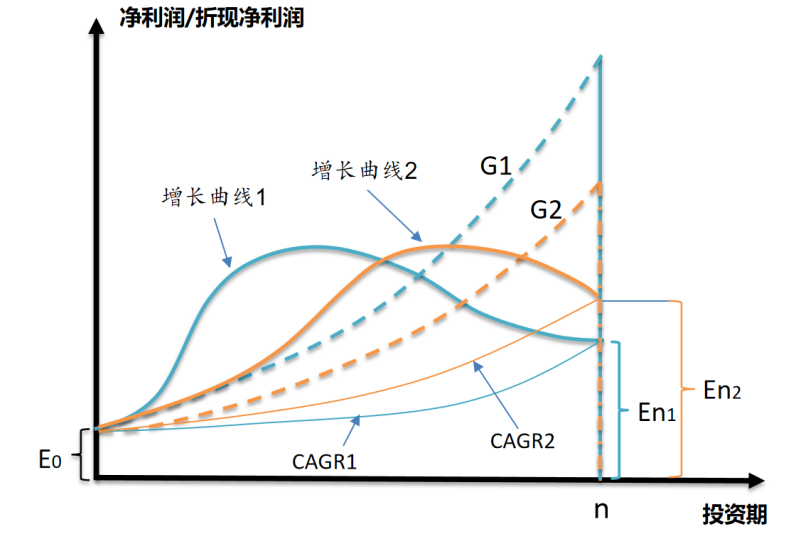

上图是两个项目的净利润增长曲线1和2,以及它们的复合增长率曲线CAGR与现值增长率G曲线的比较示意图。如果按照复合增长率判断,因为En2>En1,所以CAGR2>CAGR1,增长曲线2的盈利能力高于增长曲线1,而实际上,增长曲线1所创造价值(CPV)大于曲线2,现值增长率G1>G2,因此投项目1的实际价值高于项目2。

在做历史数据分析时,G计算方法的可靠性会大大高于CAGR,因为真实的历史数据会出现增长曲线的波动性、不规则性,或阶段性(比如前凸后凹,或前凹后凸;前陡后缓,或前缓后陡等),仅仅采用期初和期末值的计算方法是不准确的。同样面积的净利润曲线,“前陡后缓”曲线的价值就会高于“前缓后陡”的价值,因为折现率会让远期的收益比同样价值近期的收益现值更低。

PEGR方法,不仅可以便捷地分析和比较增长曲线复杂的项目,还可以将同一个风险水平,即相同折现率下不同的增长率阶段的增长,简化为一个阶段的增长,以方便这类项目的价值与成长性的分析和比较。

(未完待续)

来源:上海金融与发展实验室