李扬:长于精思又重于实践———王传纶学术成就述略

李扬,中国社会科学院学部委员

国家金融与发展实验室理事长

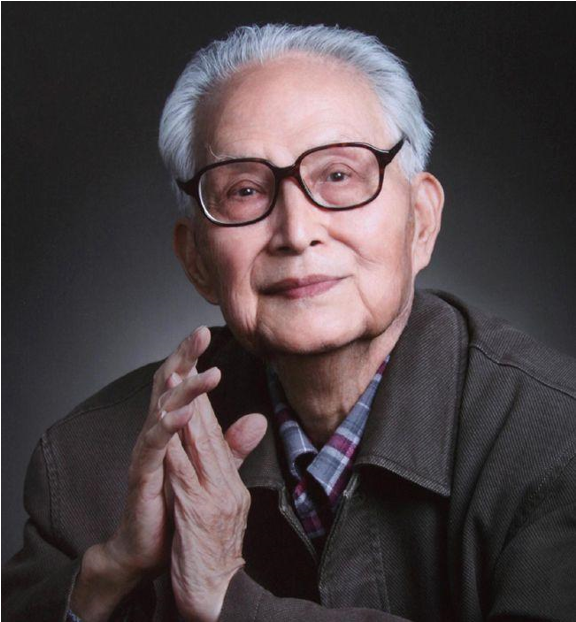

王传纶(1922-2012),江苏苏州人。中国当代著名经济学家、教育家、新中国金融与财政学科奠基人之一。本文为王传纶先生的学生——中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬教授所作。李扬教授特以此文向大先生王传纶致敬。

王传纶(1922-2012),江苏苏州人。中国当代著名经济学家、教育家、新中国金融与财政学科奠基人之一。中国人民大学荣誉一级教授。中共党员。中国民主同盟中央经济委员会副主任。全国政协第六、七、八届委员和经济委员会委员。中国财政学会、中国金融学会、中国国际金融学会常务理事。中国税务学会、外国经济学说研究会理事。中国国际税收研究会顾问。“中国金融学科终身成就奖”获得者。美国普林斯顿大学威尔逊学院客座研究员。

王传纶(1922—2012)是我国现代财政学和金融学的重要奠基人之一。他在抗战烽火中毕业于西南联合大学。抗日战争胜利后,他考入清华大学经济系攻读研究生,获硕士学位后赴英国格拉斯哥大学深造,进一步深研现代经济学、财政学和金融学,得以切近考察在欧洲方兴未艾的世界社会主义运动,并接受了马克思主义经济学的熏陶。中华人民共和国成立之后,他毅然舍弃英国优裕的研究和生活条件,回到祖国投身社会主义建设。他最初入职清华大学,继而在全国高等学校院系调整中被调至中央财政经济学院(现中央财经大学),后于1953年调入中国人民大学。王传纶教学科研的黄金时期,正值我国改革开放事业凯歌行进之时。他充分发挥学贯中西的学术优长,立足中国改革实践,融合中西学术理论,在财政金融的理论创新与学科建设方面作出了开创性贡献。

在财政税收领域,王传纶无论是在学科体系建设、理论研究,还是财税政策研究方面,都作出了卓越贡献,是我国现代财政学的创始人之一。

20世纪50年代初期,王传纶翻译了由苏联专家撰写的 《资本主义总危机时期的英美财政》一书。通过这项工作,他系统掌握了马克思主义的财政学理论,深入理解了20世纪上半叶的欧美财政理论和政策及其财政体系和运行机制,并对苏联的财政运行机制和财政政策有了全面认识。自那时起,他便充分利用精通英语之利,发挥受过现代经济学系统训练、又熟悉马克思主义经济学、且切近地研究过世界社会主义运动之专长,系统收集各方面资料,全面总结各国财政金融理论、制度与政策实践,不断丰富教学内容,并致力于学术著述。他的研究成果不仅推动了国内学术界对西方财政理论和财政制度的认知,更为我国经济体制改革特别是财政制度建设提供了重要的理论借鉴。

1981年,王传纶的代表性著作《资本主义财政》出版。这是中华人民共和国第一部全面介绍发达资本主义国家财政制度、运行机制及理论政策的学术著作,成为研究资本主义国家财政的必读教材,其中关于社会主义经济体制改革和财政体制创新的理论洞见,也颇多精辟论述。他深刻指出:研究财政税收问题,固然可以有很多切入角度,但是,社会产品的再分配以及满足社会共同需要,则是必备的两大核心内容。因此,从宏观经济运行入手,是研究财政税收问题的根本出发点。[1] 至今,《资本主义财政》仍是我国财政制度研究领域,特别是资本主义国家财政研究的主要参考书,对一般财政理论研究也具有重要的参考价值。此后几年里,王传纶又相继发表了《外国财政问题》《财政支出系统的控制和核算问题》《政府预算制度中的制衡机制和效益核算问题》《中国的税收政策》(英文)等大量论文,系统评介国外的经验,探讨中国财政改革问题。值得关注的是,在这些研究中,他结合西方发达国家的实践和经验教训,早在40多年前就提出财政预算必须注重效益及核算问题,并系统介绍当时在发达经济体新兴起的“零基预算制度”,同时结合我国的国情对引入这些制度的可行性进行了初步探讨。这些研究成果,对当今我国财政体制改革和财政政策设计,依然具有很强的现实指导意义。

王传纶厚积薄发,他的另一部代表性著作《当代西方财政经济理论》出版于1995年。这部近600页的著作系统回顾了西方主流经济学的流变,重点对主张收支平衡的古典财政理论、主张以调控宏观经济运行为出发点的凯恩斯主义财政理论、主张减税以刺激微观经济主体的供给学派财政理论以及当时刚刚兴起的新古典主义财政理论等进行深入剖析。从内容上看,这部专著堪称财政理论的百科全书。该书对公共部门经济活动的一般原理,市场和政府的关系,公共财政领域的三个重要理论范畴(即外部效应、公共物品和公共选择),公共支出的结构,公共财政的效率,公共收入的主要形式,衡量财政政策效应的财政乘数,世界通行的三大课税体系及其对经济运行的影响机制,公债手段的运用与管理,以及货币政策与财政政策的协调配合问题等,均进行了相当深入的研究。值得一提的是,在这部著作中他还分析了除英美之外的其他发达经济体的财政问题,有效弥补了国内在这方面的研究空缺。至今,这部专著仍然是国内财政学专业和宏观经济学专业必备的参考书。

王传纶非常重视对财政金融思想史的研究。他编著的《西方财政金融思想发展》一书,以翔实的史料、清晰的脉络和精辟的论述,开创性地将财政与金融理论融会贯通、相互印证,填补了我国经济思想史研究的一项空白,为形成中国人民大学“财政金融不分家”的学术特色作出重大贡献。另外,他于1998年发表《漫谈市场与政府的关系》一文,首次从经济思想史的角度,系统论述了西方国家以及社会主义思想体系中市场与政府的关系,同样具有很高的理论价值和实践意义。

王传纶对我国财政学发展的贡献还体现在推动涉外税收研究和与国际接轨的涉外税收体系建设方面。1978年,中国改革开放正式启动,引进外资是重中之重。一方面中国需要外部的资金与技术,另一方面外国投资者对中国的制度变革与投资环境心存疑虑。同时,如何避免跨境重复征税等一些具体的技术性问题更是亟待解决。针对这种状况,财政部牵头于1979年冬在辽宁财金学院(现东北财经大学)举办中国首届涉外税收培训班。来自哈佛大学、哥伦比亚大学等知名高校及著名律师事务所的十余位美籍专家,面向从全国选拔的中青年学者和各地涉外税务部门官员,系统介绍国际税收体系、欧美税制特别是所得税制度、出口退税及如何避免双重征税等专业知识。然而,面对一整套陌生的专业概念、理论和实操过程,即便经验丰富的翻译人员也经常束手无策,导致课程推进陷入困境。为此,财政部特邀王传纶参与指导。他全程参与教材翻译、课堂讲解、课下讨论、观点总结等各个环节,不仅准确诠释专家的授课内容,系统阐发自己对涉外税收的理解,同时还解读中国税制的基本内容和特点,向外国专家和投资者介绍中国的投资环境。他以精准的翻译和深入浅出的讲解,勾勒了涉外税收体系的基本框架,协助完成了中国国际税收领域的一次启蒙教育。此次培训活动后,增值税开始推行,外资企业所得税法开始酝酿,全国高校纷纷设立国际税收专业,北京、上海等地税务局陆续建立涉外处,特别是在改革开放前沿阵地深圳,成立了国际税收研究会并创办了国内首个国际税收期刊《涉外税务》。毋庸置疑,对于中国涉外税收体系以及理论研究体系的建设,王传纶以其卓越的学术贡献发挥了不可替代的作用。

王传纶对于金融学的研究可追溯至20世纪80年代初期他在中国银行的借调经历。彼时,中国人民大学刚刚复校,教学科研体系尚未完全恢复,他应邀到中国银行从事了三年的研究工作。作为当时中国对外经济与金融交往的核心机构,中国银行设立了调查研究处(又称 “四处”)。但因机构初设,研究人员普遍不熟悉国外情况,对金融业务也比较生疏。他充分发挥经济与金融理论扎实、专业基础雄厚、外语熟练的优势,整理了大量国际经济金融的最新研究成果与业务资料,不仅为自己开辟了一个新的研究领域,也为中国银行培养了一支年轻的研究队伍,更为日后国际金融研究所的建立和发展奠定了重要基础。这段研究经历,使得汇率理论以及与之密切相关的国际收支理论和国民经济内外均衡理论,成为他的研究重点之一。

王传纶对我国金融学科发展的突出贡献首先体现在汇率理论研究领域。1982年,他发表《汇价理论的探讨》一文,首次在国内系统整理了马克思、恩格斯著作中的汇率理论。该文不仅全面评述了西方主流汇率理论,更难能可贵的是,对当时被视为圭臬的美联储分析框架进行了批判性分析。他指出,该模型看似完备,实际上存在较大缺陷,它以既有的外贸格局为依据,并假定进出口贸易是平衡的,就此而论,该模型依然只是 “理论”架构,其预测结果不仅常常与美元汇率的实际变化相悖,更难为发展中国家所借鉴。因此,他主张,人民币汇率的确定应当着眼于中国经济的长远和总体发展,“在宏观方面,调整人民币汇价时应当优先考虑的,并不是外贸的盈亏,甚至也不是贸易收支是否平衡,而是全国的国际收支总体是否平衡”,在微观方面,“目前最迫切的是如何在汇价制度上创造条件,使进出口企业能够合理经营和独立核算”。[2] 这些分析,对于今天人民币汇率政策制定依然具有指导意义。此后,他又相继发表了《人民币汇率制度系统工程探索》《关于我国“七五”期间的汇率方针》《有关人民币汇率制度改革的几个问题》等一系列文章,对上述观点进行了更深入全面的阐述,并进一步将汇率调整问题与国内价格政策、国民经济总体运行密切结合起来考察,初步构建了系统性的人民币汇率理论分析框架。这些研究成果不仅被国内外学术界高度认可,而且受到国内外汇管理部门和宏观经济管理部门重视,为我国制定符合国情的外汇、汇率和国际收支管理政策提供了重要理论支撑。

王传纶是中国资金流量分析理论和资金流量分析体系建设的主要奠基者和实践推动者。20世纪80年代后期,他敏锐地注意到,资金流量分析在美英等发达国家兴起并对宏观金融理论发展和金融宏观调控发挥了重要作用。于是,率先将资金流量分析方法引入中国,并指导博士研究生进行系统探索。1990年,他集多年研究心得,撰写完成长篇报告《“资金流量分析”的方法及其在我国宏观经济调控中的应用》。该报告详尽介绍了资金流量分析的核心概念,分析其产生的背景、理论体系和在央行货币政策调控实践中的应用,指出这种方法对宏观经济理论发展的推进作用。这项研究不仅在中国开该领域理论研究之先河,阐发了国外文献忽略的一些制度背景和技术细节,更重要的是,通过他亲自在中国人民银行培训授课等方式,直接推动了1992年我国资金流量表编制工作的开展。这对于推动中国金融改革和发展、完善金融宏观调控体制机制、推进金融理论的发展,都具有重大意义。近年来,获得国内学术界和业界高度评价并受到国际金融组织关注的“中国国家资产负债表”,正是建立在这一早期开创性研究的基础之上,这充分体现了王传纶学术贡献的持久价值。

王传纶始终关注并跟踪研究中国金融体系的全面改革问题,对中国跨世纪的金融改革思路的确定产生了方向性影响。在20世纪70年代末,中国事实上只有一家集中央银行、商业银行和非银行金融机构职能为一身的中国人民银行,金融市场更付阙如。在这种几乎为零的基础上建设现代化的金融体系,无疑是一项严峻的挑战。他充分利用精通外文、经常出国访问和接待国外学者,因而熟悉现代金融体系、制度、理论和政策的优势,在20余年中,针对银行业改革、资本市场发展、金融宏观调控制度和金融监管体系的建立等涉及面极广的领域发表了一系列论文,形成了一个关于金融体系整体改革的分析框架。他一生致力于译介国外学术名著,为国内研究界提供了系统丰富的学术资料。他先后主持译校论著十余部,有代表性的包括《金融理论中的货币》《货币金融学》《货币经济学手册》等。这些研究成果不仅具有重要的理论意义,而且还有很强的实践价值,在学术界和决策层均产生了重要影响。

王传纶六十载如一日始终不离中国人民大学的“三尺讲台”,始终坚守在我国财政金融教育事业和研究事业的第一线。即便在耄耋之年,他仍然骑着破旧的自行车到教学楼上课,被同学们亲切地称为 “人大一景”,备受景仰。

在中国人民大学,王传纶是公认最负责、最认真、最严谨、最博学的教授之一。他始终秉持严谨治学、精益求精的学术风范,毕生专注于财政金融和宏观经济的研究和教学,对财政、金融和宏观经济学的理论体系、政策工具和传导机制等都驾轻就熟。即便如此,在每一堂课之前,他仍然一丝不苟地准备教案,不断补充最新的知识、数据和资料。在教学过程中,他以严谨务实、自由平等的学风,将艰深复杂的理论知识娓娓道来,实践“传道、授业、解惑”的古训,受到学生们的普遍赞誉。

王传纶桃李满天下,对于学生,他既是严师,更像慈父。在他指导的弟子们的论文草稿上,无不留下动辄千言、密密麻麻的铅笔批注,不仅体现了其严谨的治学态度,更传递着求真务实的学术精神。1999年,已是耄耋之年的王传纶亲自指导中国人民银行的青年学者翻译刚刚出台的美国《金融服务现代化法案》。他不仅精心校阅,逐段修改,还撰写数千言的长篇导论,深入剖析该法案的立法背景、核心内容、制度创新及其对全球金融体系的影响,特别是对中国金融改革的借鉴意义。这些墨宝所记载的,不仅是学术的指导,学风的熏陶,更是人生态度的传承。这些珍贵的批注手稿和成果,已成为财政金融学科教育史上的宝贵财富,见证了一代宗师的育人风范。

“长于精思又重于实践”是王传纶时常挂在嘴边的一句话,也是他长期致力于将经济理论应用于中国金融改革与发展实践、不遗余力为财政金融规划与决策提供智力支持的真实写照。他在学术研究中始终坚持将财政金融问题置于国民经济运行的宏观框架中进行考察,同时密切关注国际经济金融格局的深刻变革,将中国问题置于全球化背景下进行研究。他既注重微观机制的深入剖析,又强调具体问题与整体经济环境的关联性,这种“既重视树木、又不忘森林”的研究方法使其成果兼具理论深度和实践价值。他的学术思想深刻影响了我国财政金融学科的发展方向,培养的大批优秀人才已成为财政金融领域的领军人物,在政策制定、学术研究、教育教学等多个层面持续发挥着重要作用。

在“中国金融学科终生成就奖”颁奖仪式上,年届九旬的王传纶思路清晰地回顾了自己70年来研究经济学的心得,条分缕析地梳理了近百年世界经济的潮起潮落,着重强调了政府与市场良性互动的重要性。他寄语青年学子,以国家民族复兴和人类文明进步为宗旨,以现实问题为导向,踏实研究。言辞恳切,听者动容。与王传纶共事近60年的黄达,将“真有学问,有真学问”八个字赠予王传纶。这八个字高度概括了王传纶的学术人生,不仅凝聚了两位跨世纪老友的深厚情谊,更准确表达了无数朋友、同仁和弟子们的共同感受。王传纶以其卓越的学术成就和高尚的人格魅力,在中国财政金融学科发展史上留下了不可磨灭的印记。

[1] 参见王传纶编著:《资本主义财政》,中国人民大学出版社,1981。

[2] 王传纶:《汇价理论的探讨》,载《王传纶自选集》,32-54页,中国人民大学出版社,2007。

https://www.shifd.net/huiyi/detail/10011.html