邓宇:全球制造业竞争加剧 中国制造业实力显现

数据来源:中国国家统计局、Wind

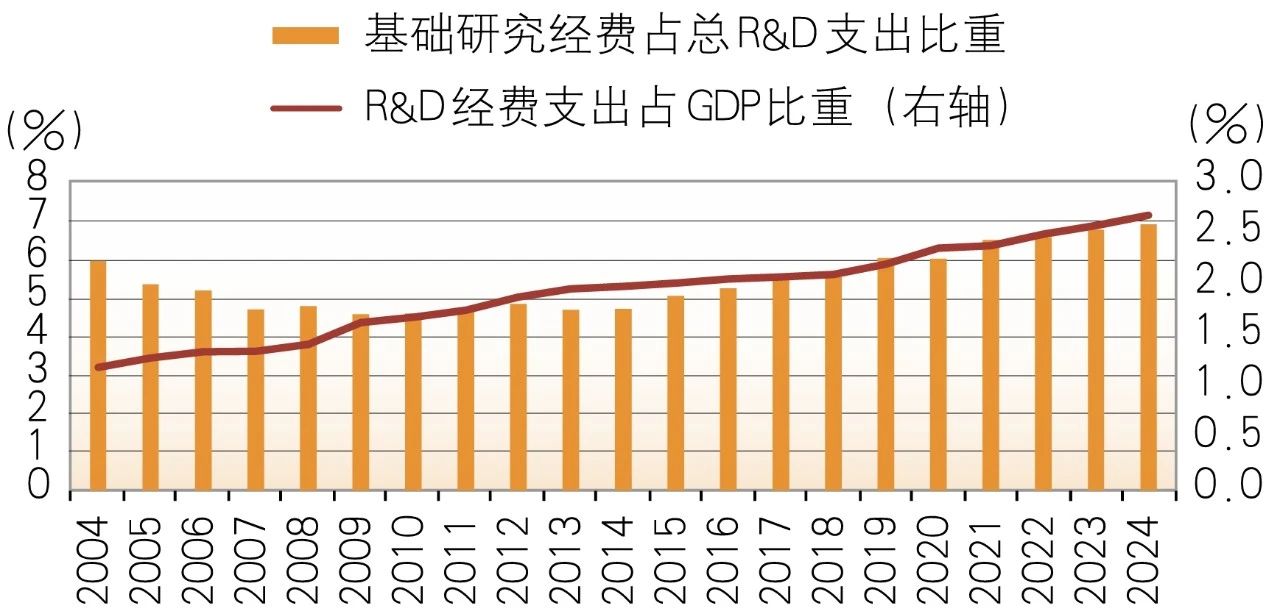

图1 中国R&D研发强度及基础研究的R&D占比

发达国家制造业升级计划及进展

美国:再工业化与制造业复兴。2008年全球金融危机后,奥巴马在任期内即提出重振美国制造业,大力推行“再工业化”计划,特朗普在第一个任期内提出“制造业回归美国”计划,力图通过制造业回流振兴美国经济。拜登政府主打“制造业复兴政策”,相继推出《基础设施投资和就业法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act)、《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)和《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)。其中《基础设施投资和就业法案》明确规定,该法案所涉及的项目所使用的所有铁、钢、制造产品和建筑材料均须在美国本土生产。《通胀削减法案》主推清洁能源的投资和生产。《芯片和科学法案》为在美制造半导体的企业提供高达240亿美元的税收抵免,并额外拨款390亿美元,以激励在美国投资芯片设施和设备。特朗普刚开启第二个任期即宣布重塑美国制造业,延续第一个任期内推行的制造业回流美国计划,并寄希望于通过关税战推动制造业回流美国。

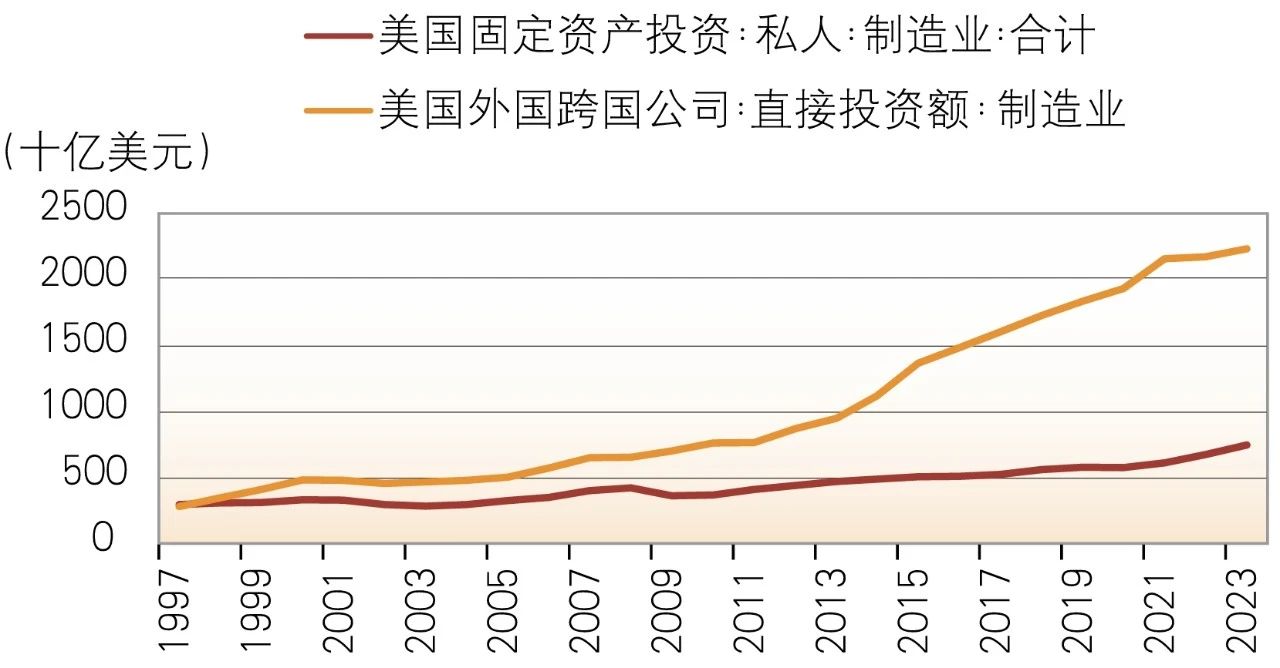

数据显示,美国制造业复兴计划取得一定进展。2021年1月至2024年6月,美国制造业建设年度支出从764亿美元大幅增至2355亿美元。2023年制造业私人投资和外国跨国公司直接投资规模分别达到7433.5亿美元、22235.6亿美元,分别比2019年增长33.7%、29.3%(见图2)。在清洁能源和高科技领域,截至2024年7月的累计额达到8978亿美元,其中7380亿美元流向制造业。从研发支出来看,根据美国国家科学基金会发布的数据,2019年以来美国的研发支出占GDP的比重(研发强度)一直高于3%,2022年美国的研发强度为3.4%,其规模达到8856亿美元。但从制造业增加值来看,美国的制造业增加值占GDP的比重维持在10%左右,全球占比为16%,两者数据并未出现显著增长,而且未来支撑美国制造业复兴计划的财政预算空间将受限于美国高债务和高赤字,“特朗普2.0”可能发起的“关税战”也将给美国制造业复兴带来冲击(编者注:当地时间4月2日,美国政府宣布拟对所有贸易伙伴征收“对等关税”)。而且美国传统制造业也面临更加激烈的全球竞争,生产率增长缓慢也将削弱美国制造业复兴的潜力。

数据来源:美国经济分析局、Wind

图2 美国制造业私人投资及外国跨国公司直接投资

日本和德国:重塑制造业竞争优势。日本和德国均以制造业为立国之本,在中高端制造业领域占有重要国际份额。制造业是支撑日本经济的核心产业,2022年日本制造业约占GDP的比重为20%。从经营情况看,日本财务省发布的《企业统计调查》显示,2022年、2023年日本制造业营业利润分别为19万亿日元、17.9万亿日元,均高于2020年新冠疫情前的水平。日本制造业虽有一些领域的竞争优势下降,但在半导体、新材料、机械等高精尖领域仍保持较高的市场占比,拥有许多领域的“隐形冠军”企业。《日本制造业白皮书2023》报告显示,日本生产的主要产品数量为825个,全球市场占有率在60%以上的品种数量为220个,全球份额在60%以上的品种远超美国、欧洲和中国。日本政府相继制定《AI战略2019》《生物制造革命推进事业研究开发计划》以及围绕半导体等提出新的投资计划,2023年,日本政府宣布计划斥资约130亿美元促进半导体生产和生成式人工智能技术。2024年,日本国内8家半导体制造商共同宣布,计划到2029年投资约5万亿日元(约合310亿美元,2257亿元人民币),以提升半导体产量。

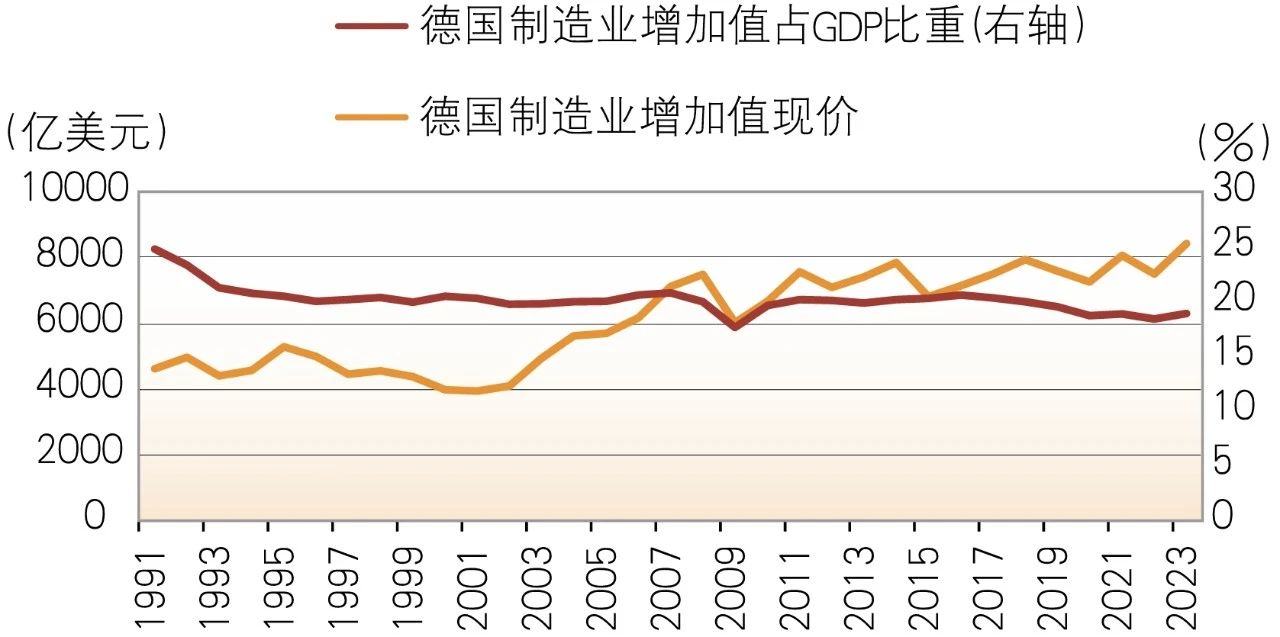

作为欧洲经济“火车头”的德国以制造业强国著称,按现价计算,2023年德国制造业增加值规模为8449.26亿美元,占GDP的比重约为19%(见图3)。德国制造企业研发支出逆势增长。2023年德国企业内部研发的支出增至887亿欧元,其中信息和通信技术、尖端技术领域的生物技术等领域的研究支出增长显著。德国政府还提出“制造-X”计划以及《国家工业战略2030》,计划向芯片企业提供总计约20亿欧元的补贴。但德国制造业面临新的挑战,其制造业增加值的全球占比从9%降至5%,外部地缘政治风险和国内政局不稳定等不利形势给制造业带来威胁,能源危机导致制造业成本大幅攀升,欧盟内部掀起“脱钩断链”的思潮,支撑德国制造业崛起的“红利”消退,德国制造企业开始出现“去德国化”的趋势,2023年德国工厂订单下降5.9%,数量规模降至新冠疫情后的最低水平。

数据来源:世界银行、Wind

图3 德国制造业增加值及占GDP比重

韩国和新加坡:紧扣制造业新兴领域。韩国创造的“汉江奇迹”,其中一个支柱源于制造业的快速增长。世界银行统计,2023年,韩国制造业增加值占GDP的比重保持在25%以上,高于日本和德国。从出口来看,2024年韩国半导体出口总额为1419亿美元,超过2023年全年总出口额,同比增长43.9%,创下历史新高。但是,韩国制造业也面临多重挑战,一是受制于市场偏小、人口增长放缓和严重老龄化等因素,无法涵盖完整的产业链条,韩国制造企业对外依存度过高,缺乏稳定性;二是囿于原材料和资源能源不足,韩国电子、汽车和重工业等制造业严重依赖外部资源,供应链相对脆弱。2019年,韩国政府发布制造业复兴愿景,宣布到2030年通过产业结构智能化、环保化、融合化创新,让韩国跻身世界四大制造业强国之列。2024年韩国工业部宣布投资26亿美元推动人工智能(AI)技术应用,韩国财政部宣布向国内芯片制造商提供约合102亿美元的低息贷款,以帮助韩国芯片企业应对全球市场竞争。

新加坡的制造业和科技创新优势突出,世界知识产权组织(WIPO)发布的《2024年全球创新指数报告》显示,新加坡排名第四,其工业增加值占GDP的比重多年维持在20%—25%。新加坡政府十分重视制造业和科技创新发展,2021年提出“制造业2030愿景”,计划在接下来的10年继续争取50%的增长。具体措施包括:吸引全球最顶尖制造商来新加坡设立公司;协助提高新加坡本地制造业公司竞争力;加强本地人才培养,吸引更多年轻人进入先进制造业领域。新加坡政府希望通过投资先进制造业的基础建设、建立强大的研究生态系统以及支持企业转型。2022年,新加坡政府宣布更新制造业下属的电子、精密工程、能源化工、航空航天、物流五大行业领域的产业转型计划。同时,新加坡凭借知识产权保护政策、稳定的营商环境以及亲商政策,吸引全球制造企业投资新加坡电子和半导体以及化工领域。2020年新加坡共吸引到172亿新元的固定资产投资。

发展中国家制造业“弯道超车”

中国:着力推进制造强国建设。近10年来,中国制造业综合实力和核心竞争力持续提升,高端制造业取得重大进展。一是制造业增加值比重提高。2023年,中国制造业增加值占GDP的比重达26.2%,自2010年以来连续13年居世界首位,占全球制造业的比重从22.5%提高到近30%;二是研发投入增加。2024年的R&D经费总量超过3.6万亿元,投入总量稳居世界第二位,其中基础研究经费支出占R&D经费总量的比重达到6.91%,而且研发经费投入强度达到2.68%,位列全球第12位,超过欧盟国家2.11%的平均水平,进一步接近经济合作与发展组织国家2.73%的平均水平;三是产业链附加值提高。2022年,中国芯片设计行业的总销售额达到543亿美元,半导体设备零部件市场规模增至164.75亿美元。2024年,中国集成电路出口额达1595亿美元,超过手机成为出口额最高的单一商品,同比增长17.4%,并创历史新高。截至2024年,中国人工智能产业规模达到了7470亿元,同比增长41%,预计2025年将超万亿元。

中国制造业的成功,归纳来看主要有三方面的因素:一是战略布局的前瞻性。中国前瞻性布局新兴产业和未来产业,大力支持传统制造业升级,加快转向智能制造和绿色制造,目前财政、货币及科技等各项支持性政策同向发力,强力支持高端制造业发展。二是政策和市场的协同。中国政府持续加大科研投入力度,完善新型基础设施,培育制造业创新人才,从“人口红利”转向“工程师红利”,同时积极推进民营企业创新研发,引进社会资本参与科技创新,充分利用中国超大市场优势,加快提升高技术产品出口规模及占比,2021年中国高技术出口规模达到9794.2亿美元,比2015年增长49.5%,占当年高技术产品进出口总值的比重增至53.9%(见图4);三是国际视野。中国紧跟新一轮科技革命前沿领域,瞄准新能源、半导体、生物制药以及人工智能等重点领域,因而在可再生及清洁能源、新能源汽车等领域显现国际竞争优势。2023年,中国的新能源汽车出口量达到120.3万辆,超越日本成为全球汽车出口的领头羊。2024年蝉联全球汽车出口第一大国。

数据来源:中国国家统计局、Wind

图4 中国高技术产品出口额及占货物出口的比重

墨西哥和越南:抢抓制造业重构红利。全球产业链重构加速,墨西哥和越南借“红利期”快速发展制造业。2023年,墨西哥和越南的制造业增加值分别达到3607.28亿美元、1026.28亿美元,占GDP的比重分别为20.16%、23.88%。两国的主要比较优势在于较低的劳动力成本、优惠的招商引资政策(包括税收、土地以及市场准入)以及具备一定的制造业基础。具体来看,墨西哥受益于《美国-墨西哥-加拿大协定》较低的关税和全球供应链重组,逐渐成长为拉美地区第二大经济体,重点发展汽车、家电及电子产品、机械设备等支柱产业,吸引大量全球制造企业在墨西哥投资设厂。研究显示,自《美国-墨西哥-加拿大协定》生效以来,墨西哥整车产量稳定在300万辆左右,汽车零部件产值增至1049亿美元。墨西哥的外国直接投资主要集中在制造业,占比为56%。但墨西哥也面临美国“关税战”等挑战。

越南的制造业发展一方面受益于全球产业链转移,包括来自中国的投资,另一方面也是东南亚制造业中心发展的结果。中越双边贸易额连续三年超过2000亿美元。在扩大比较优势、发展传统制造业的同时,越南也在积极推进半导体产业发展。越南政府公布的半导体产业发展规划,设定了至2030年的战略目标和到2050年的长远愿景。展望到2050年,越南立志打造至少300家芯片设计公司,并建立起完整的自主半导体生态系统,届时半导体产业的年营业收入将超过1000亿美元。从进展来看,2022年越南半导体设备出口规模达到65亿美元,同比增长83%,成为亚洲前三大半导体设备出口国之一。但是,越南发展半导体产业同样存在电力短缺、核心技术匮乏以及竞争力不足等弱项。

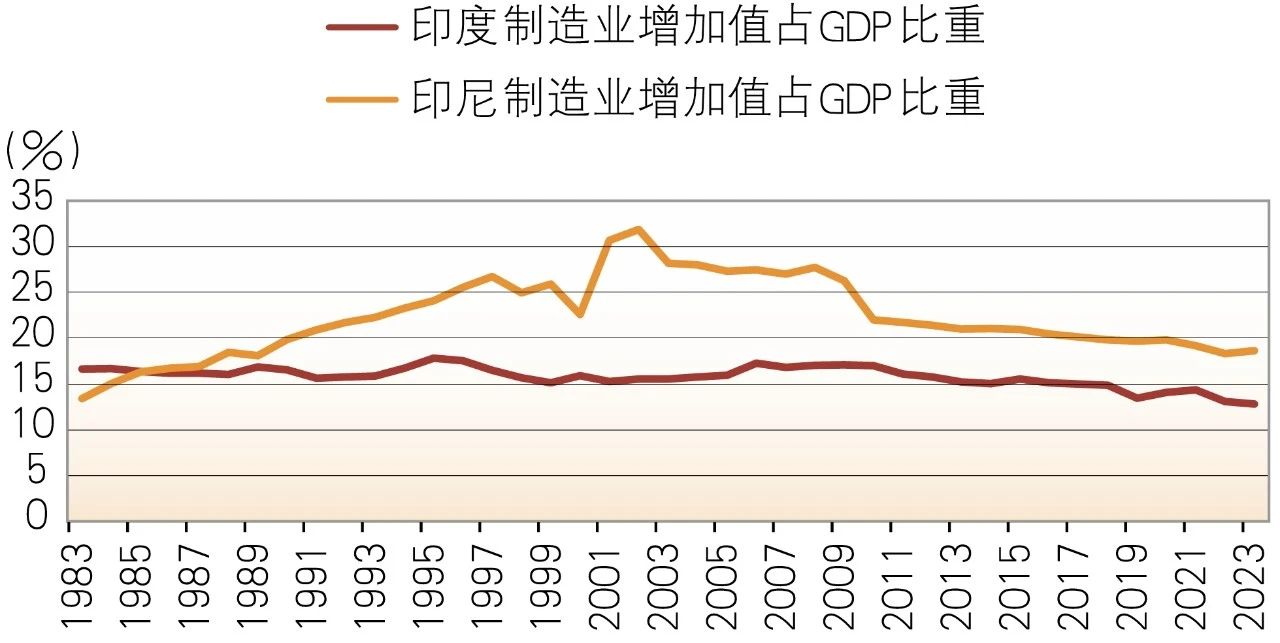

印度和印尼:推进制造业转型升级。印度和印尼的制造业发展取得较大成效。2014年,莫迪政府启动“印度制造”计划,重点发展汽车、电子信息等制造业,陆续推出“分阶段制造计划(PMP)”和“生产挂钩激励计划(PLI)”,支持本土制造企业提高制造能力、扩大竞争优势。统计显示,PLI实施4年后,印度电子制造业的总产值达到1316亿美元。2021年,莫迪政府针对半导体产业提出100亿美元的激励计划,但总体看,印度仍未摆脱对外依存度偏高、中低端制造业占比过高等结构性困境。“印度制造”计划实施10年来,印度制造业增加值占GDP的比重不升反降,吸引外资成效不及预期,2023—2024年,印度FDI降幅达60%,主要由于知识产权保护政策以及营商环境极不稳定。

印尼政府于2018年启动“工业4.0”计划,重点支持纺织及服装、汽车、电子等制造行业,同时大力建设基础设施,推出吸引外资的有利政策,包括中国在内的全球制造企业纷纷投资印尼,目前制造业的产值已经占到印尼GDP的20%。2018—2023年,印尼的FDI流入量保持年均200亿美元以上的规模。佐科政府启动目标为实现“黄金印度尼西亚愿景”的《2025—2045年国家长期发展规划》,推进“打造印尼4.0”计划,通过电子产品、化学品及新技术等增加高附加值与复杂产品的出口,提升印尼的制造业水平。但印尼的制造业发展面临同印度、越南等中等制造国家一样的难题,比如高度依赖中低端制造业出口、自主创新缺乏等。2023年,印尼的制造业增加值占GDP的比重维持在18%—19%,虽高于印度,但低于越南,而且较历史30%左右的高点已大幅下滑(见图5)。

数据来源:世界银行、Wind

图5 印度和印尼制造业增加值占GDP比重

前景与展望

总的来看,未来科技竞争的重要基石仍是制造业,不论是AI还是其他新技术应用,都依赖于高端制造业发展。但也要看到,发展中国家的制造业升级存在不少的薄弱环节,未来实现技术创新和价值链跃升的难度也在增加。于中国制造业而言,还需要持续在四个方面发力:一是坚定推进自主创新。“特朗普2.0”外部冲击的风险上升,跨过“中等技术陷阱”的难度加大,制造业企业迫切需要加强自主创新,通过更大规模的基础研究投入以及创造更开放的国际科研环境,寻找多元化市场,尽可能对冲“脱钩断链”风险。二是抓住制造业扩张周期的机遇。全球制造业竞争催生新的需求,驱动全球制造业产能扩张,体现在全球制造业景气度上升、制造业跨国投资增加和制造业产品出口扩大等特征,制造业升级对新一轮科技革命也产生积极的驱动作用,从而形成“竞争—创新”周期的循环,这就需要制造业企业优化产能和资源配置,以科技自主创新引领制造业升级。三是持续提升生产韧性。面对不确定性和复杂的经营环境,制造企业有必要利用新的技术解决跨区域物流、信息流和运营成本问题,包括加大AI应用,深度赋能制造业全流程迭代升级,并提高供应商多元化程度及开发多样化的国际市场,以强化技术革新、渠道拓展及布局优化来提升制造业附加值。四是强化制造业风险管理。“特朗普2.0”背景下,跨国科技和制造业投资并购可能面临更严格的审查,关键矿产资源进出口管制力度加大,“穿透式”贸易调查加码,这些因素将共同抬高跨国制造企业的生产成本,制造业企业需要坚守合规底线,做好极端情景的供应链压力测试,并着力防范国别风险及政策风险。

https://www.shifd.net/yanjiu/detail/10002.html