杨川:估值革命——从自由现金流到成长性驱动的价值模型(六)

杨川,上海金融与发展实验室特聘高级研究员

上文回顾

上文开始介绍“成长性驱动的价值模型”(Growth-Driven Value Model,GDVM)的PEGR公式,PEGR公式是估值水平(市盈率P/E)与①盈利能力(增长率G),②风险水平(折现率R)和③投资耐心(投资期n)这三要素之间的量化估值公式,这个公式也是彼得林奇推崇的PE/G公式的升级版。

PEGR公式中的增长率(G)是预测期内净利润现的值增长率,与分析师们经常使的利润复合增长率(CAGR)不同,前者是有效价值增长率,后者是一个用于在相同预测期限内对不同项目做大致比较的增长率。CAGR因为是用期初值和期末值计算出的复利增长率,在增长曲线不规则情况下,会大大失真,比如两个CAGR相同的项目,一个是“先陡后缓”的增长曲线,另一个是“先缓后陡型”的增长曲线,前者价值会大于后者,原因是折现率会使远期利润的现值小于近期利润的现值。因此,PEGR公式是可以为各种不同项目(包括不同投资期以及各种复杂增长曲线项目)提供有效价值比较的工具。

成长性驱动的价值模型(续)

六、估值要素:基础估值(BV)

1、传统估值方法投资期限问题

传统估值方法的投资期与预测期常常是混为一谈的,比如DDM和DCF方法都隐含地假设了一个无限投资期的问题:

DCF模型——“永续价值”的假设投资期是无限的。

股利折现模型(DDM)——通常假设无限期的股利。

市盈率(P/E)和市净率(P/B)等倍数法——这些是相对估值法,其投资期隐含在“可比公司”的当前市场定价中,而市场价格是由无数投资者按照不同的投资期限、盈利与风险预期汇聚而成的均衡价格。

几乎所有股权和股票投资都是风险投资,也因此都有一定的期限,比如不会超过10年。如果投资期很长,这些资本就会失去它们的滚动复利机会成本。也就是说,每种风险水平下都有收益率的峰值周期,也就是在收益率峰值退出,然后再投入新项目,如此滚动循环,可以产生长期高投资回报。这回使得长期和无限期的资本成本会非常高,这就是资本的时间风险成本或风险溢价(不是时间机会成本——时间机会成本是无风险收益率)。这是传统估值方法没有考虑到的。

2、有限投资期的退出倍数法(EMM)

为了解决永续增长模型的局限性,实践中(尤其是在私募股权和项目投资领域)广泛采用退出倍数法(Exit Multiple Method,EMM)来计算终值,这种方法按照投资期把预测期截断在3–10 年,不再用戈登(Gordon)公式,而是直接估算投资期末的终值:

终值= 退出时的财务指标 × 退出倍数

公式中的财务指标为预测的投资期末EBITDA、净利润等,退出倍数通常采用投资期初时的EV/EBITDA、P/E等乘数。

应该说,退出倍数法(EMM)基本上终结了依赖戈登模型的DFC方法。然而,这种方法有以下瑕疵和缺陷:

缺陷一:这个方法本质上是收益法与市场法的混合,它在投资期内用收益法(用的是内在价值),投资期外用市场法(用的是市盈率)。前者是价值评估方法,后者是价格预期方法,这就破坏了一个重要的估值原则,就是价值评估只能基于内在价值(利润)做预测和评估,而不能做价格预测。退出倍数法使用期初市盈率相对于是对终值进行了没有依据的价格预测。

缺陷二:终值用期初的估值倍数(如P/E),完全是一种没有做预测分析的“偷懒假定”,这个假定来源于市场上可比公司市盈率。首先,如果认定估值对象与可比上市公司市盈率相同,就可以直接用这个市盈率了,也没有必要再做期间价值评估了;其次,如果投资期是一个预期高增长的时间段,投资时的市场预期很乐观,P/E就会很高。而投资期末因高增长后利润基数扩大,增长率会下降,届时的市场对增长的预期也会下降,而将基于当下高增长预期的高P/E用到投资期末,就会大大高估期末终值,从而造成投资风险。

缺陷三:这个方法无法预测亏损期的项目,因为在亏损期,无论期间还是期末的盈利数值都是负值,按照负值计算出来的投资价值也为负。而事实上,较早期的特斯拉、Space X等企业都有很高的市场价值。

关于缺陷一,估值大师达摩达兰曾对“估值”和“定价”做过严格的区分:估值是基于资产基本面(现金流、增长和风险)探寻其内在价值的过程,DCF是其核心工具。而定价则是通过比较类似资产的市场交易价格(例如使用市盈率等相对指标)来确定一个价格 。他批评说,许多分析师在使用DCF时,其输入假设却受到市场当前情绪和相对价格的影响,这实质上是在用一个内在价值工具去做定价的工作,从而污染了估值的独立性。

3、基础估值的定义

为了解决投资期限问题,PEGR模型使用了基础估值(Benchmark Valuation,BV),BV是按照投资人的必要收益率(Required Rate of Return, RRR)和投资人给定的动态回收期(Dynamic Payback Period, DPP)所评估出的价值。

由于股权投资的回报率会受到资本结构(金融杠杆)、分红政策和投资期限的影响,因此在对被投项目做估值前,需要先进行基础估值,然后在基础估值上再叠加影响估值的各种关键因素,从而得到真实条件下的估值。比如可以在基础估值上做投资期延长等模拟估值分析。

基础估值的意义在于可以对相同条件下不同项目进行比较,或者对同一项目在不同条件下的进行模拟比较。比如两个同类项目,一个项目因金融杠杆较高,使其ROE高于另外一个金融杠杆较低的项目,而实际上,前者的基础估值低于后者;此外,同一个项目,投资期长的估值会高于投资期短的估值。

4、基础估值的假设

没有金融债务杠杆——百分之百股权资本,其他债务为经营性债务。经营性债务(应付账款等)为企业天然形成,受企业在供应链中的竞争地位(品牌与技术优势等)及其议价能力的影响,不可人为控制,经营性债务风险也较低;金融性债务可以人为控制,债务风险较高。

不考虑分红政策——MM定理(Modigliani-Miller)指出,在完美市场假设下,分红政策不影响公司价值。很多增长期的公司,如果资本效率(市净率P/B)较高,将利润留存并投入运营,会创造出更高的价值。实证中,亚马逊自2015年盈利后长期不分红,并未影响其股价。对于以资本利得为投资回报的大部分机构投资人来讲,增长型企业不分配利润或者用利润回购股份,会让他们获得更高的差价投资回报。

动态投资回收期——这是在投资人的必要收益率(RRR),即最低折现率下,投资人刚好收回本金(现值)的时间。基础估值就是投资人按照其期望的动态投资回收期(DPP)和必要收益率(RRR),通过估值公式CPV或PEGR计算出来的最短投资回收期(n)。动态回收期后,如果被投企业持续增长,投资人延长投资期限会增加股权价值与投资回报率;如果被投企业盈利不再增长,或趋势变坏,投资人延长投资期限会减少股权价值与投资回报率。一般来说,投资人主动延长DPP的理由,是对被投项目未来有了新的更加乐观的预期,比如那些高科技企业出现了颠覆性技术,市场进入爆发周期等。被动延长DPP的原因多半是投资被套,不得不等待时机解套。

收益法估值——估值结果是按照预测净利润和预期折现率推算出的内在价值(Intrinsic Value,IV),而非对市场价格的预测结果。

价格围绕价值波动的假设——假设市场价格会以价值为中枢,上下波动,也就是存在一个合理的价值区间,离开这个区间的价格终要回归。

用价值来计算投资回报率——这个回报率本质是基于净利润的经营性收益率,而非基于股价差的资本性收益率。

5、基础估值(BV)的实践意义与应用

实现标准化的跨项目比较:在现实中,不同项目的资本结构(金融杠杆)、分红政策千差万别,直接比较其ROE或市场估值倍数可能产生误导。基础估值通过其严格的“无杠杆、无分红”假设,将所有项目置于一个标准化的“素颜”状态下进行评估,从而能够更公允地比较各自的经营盈利能力和价值创造潜力。

建立独立于市场的价值锚点:市场价格容易受到宏观经济、行业情绪、非理性预期等多种因素的干扰,波动剧烈。基础估值完全基于投资者根据自己专业分析和预测的企业净利润和的项目风险水平(不同于市场预期),以及投资者要求的动态投资回报时间标准,计算出的价值。这个价值是一个坚实的“价值锚点”或“价值底线”,它可以帮助投资者抵御市场噪音,发现价值洼地果断进入,发现价格泡沫预警退出。并在短期投资中坚持价值投资的纪律,避免追涨杀跌。

进行灵活的模拟与敏感性分析:基础估值模型中的必要收益率(RRR)和动态回收期(DPP)是主观输入参数,这恰恰为估值分析提供了极大的灵活性,方便做各种条件下的估值模拟与比较。投资者可以:

-模拟不同风险偏好: 调整RRR的高低,观察其对BV的影响,从而理解不同风险预期下的价值区间。

-模拟不同投资期限: 调整DPP的长短,可以评估同一项目对于长线投资者和短线投资者的价值差异。通常,对于一个持续增长的企业,更长的DPP设定会带来更高的IV。

-压力测试: 结合对未来净利润的悲观、中性、乐观预测,可以与不同的RRR和DPP组合,形成一个全面的估值矩阵,为决策提供更丰富的参考维度。

-项目比较:对不同项目的优劣可以进行“去噪”后的基准比较。

总结:基础估值是一种对内在价值(Intrinsic Value, IV)的评估。内在价值是价值投资的基石,它代表了一项资产基于其基本面(盈利能力、增长前景和风险水平)的真实经济价值。其计算不依赖于当前的市场价格,而是通过将企业未来生命周期内能够产生的所有净利润折现至当前的总和。这是与退出倍数法的最大不同。

七、估值难点:折现率

折现率是估值最核心的要素,因为它是表达风险水平的指标,其对估值的敏感性高于净收益,而对其确认的难度也远远大于对净收益的预测。在研究折现率之前,还是要先理解风险概念的本质——不确定性。这个不确定性是负面的,而非正面的。负面不确定性有两种:一是预期目标未能达成,二是造成损失。风险的这个定义清晰地告诉我们,业绩增长超预期的不确定性不是风险高,而是业绩预测不准。比如英伟达在2023年以后的业绩暴增,会导致其2021年投资时的历史ERP或历史折现率很高,这并非是在2019年投资英伟达时风险真的很高。因此,在对历史估值进行分析时,一定不要把业绩超预期带来的IRR大幅增加,误认为是风险水平的增加。只有一种情况是真的风险水平:比如2019年市场上已有对AI爆发和英伟达业绩将大增的预期,但市场对这个业绩目标的实现存在非常大的怀疑,因此压低了股价,如果是这种情况,形成2019年价格的折现率就会与今天来分析英伟达的历史折现率接近。

因此,把握股影响价形成的预期是风险预期,还是后来业绩超预期导致的历史ERP上升,对估值非常重要,因为估值需要参考历史趋势,尤其是风险水平的变化趋势,风险水平不可能在公司没有出现内部重大战略问题和外部危机的情况下而大幅波动。但业绩暴增,或者颠覆性技术的出现,会导致一个企业的估值大幅波动(上升),从而使得历史折现率也随之大幅上升,这并非是投资时风险预期过高所致。

此外,所有投资估值一般都要做双重分析:了解市场预期分析和投资人对项目内在价值与风险的深度分析。投资人是根据这双重分析的结果差,来做投资决策的。比如投资人预期高,市场预期低,就形成了投资人眼里的“价值洼地”;投资人预期低,而市场预期高,就形成了投资人眼里的“价格泡沫”。此外,在风险投资中,还要考虑与股票市场不同的多重风险,因此,折现率确认是估值技术中最大的难点。要克服这个难点,就要超越传统估值理论和市场的一般性理解,把握折现率的本质与形成机制:

1、折现率的定义

投资风险是投资品价值实现的不确定性。这个不确定性不是价值超预期的不确定性(正面不确定性),而是不及预期的不确定性(负面不确定性)。不及预期包含价值实现的折扣(成功率)或投资失败的损失,在估值时,需要用折现率把这些不确定性表达出来,因此,折现率的定义就是可以覆盖所有预期风险损失的必要收益率,我们称之为风险水平。折现率公式如下:

折现率=无风险报酬率+风险报酬率+通货膨胀率

前述的必要收益率(RRR)就是一项投资的最低折现率。

2、折现率的本质

折现率的本质是将未来的不确定性的价值做确定性处理,也就是将一个预期价值,通过折现率的“风险折扣”后,得到当下确定性的投资价值。医药项目评估的r-NPV方法中使用的成功率也是同样道理。比如一个三期临床实验成功后价值为20亿的新药项目,由于新药研发的风险较高,这20亿的价值就是一个高度不确定性的价值,假定它的成功率为10%,那么当下可以确定的价值就是2亿。所以,也可以将折现率视作一种“风险折扣率”。估值就是通过“风险折扣”的方法将不确定性消除,以获得确定性价值的过程。

折现率所承载的不确定性,实质上就是影响估值的关键信息的不确定性。折现率表达了关键信息的“模糊度”,模糊度越大,折现率越高;模糊度越小,折现率越低。DCF方法最大的缺陷,就是在终值期,关键信息(无论是企业内在风险信息,还是市场系统性的风险信息),几乎都处于不可知的“黑箱”状态,而终值评估却使用了非常低的折现率,因此导致最不确定的现金流享有了最大的估值权重。

3、折现率的主观性

折现率或风险水平是一种主观判断,并不存在一个客观的折现率。在做估值的历史分析时,每年的净收益(无论净利润还是自由现金流),都是客观数据,然而价格却是当时市场对未来预期形成的,这个预期包含了业绩预期和风险预期,这些预期会受到当时的企业内在价值、市场整体风险偏好与趋势的影响,比如市场基于对科技股越来越高的热情,会对当下的亏损予以更宽容的态度和更低的风险预期;更多的PE资本进入风险偏好较高的风投领域,出现市场对科技类初创企业的风险预期降低的趋势等。这种趋势在中国比较明显,现在风险投资也出现了估值泡沫化的情况,这与估值低折现率密切相关。

4、区分业绩预期与风险预期:避开ERP误区

在计算股票折现率时,会用到ERP——股权风险溢价(Equity Risk Premium),ERP是CAPM公式中的一个加项:

R=Required return = Rf + β×ERP

ERP = Rm - Rf

其中,R为折现率,即必要投资收益率或回报率。Rf是无风险利率;Rm是市场平均收益率。β是股价波动系数。“Rm - Rf”就是高于无风险收益率部分的风险溢价。

在做股权估值时,经常要参考历史折现率,而构成历史折现率的ERP,在Rf不变的情况下主要受市场平均收益率Rm影响。然而,历史Rm受到三重因素的影响:①业绩预期,②风险预期,③实际业绩。也就是期初的业绩预期和风险预期形成投资时的股价,这个股价与后来发生的实际业绩形成了Rm。这样一来,构成历史折现率的ERP中就隐含了业绩预期。本来ERP是对风险补偿的额外收益率要求,而非对业绩预期的收益率要求。这就是前文我们讲的CAPM和ERP理论的一个缺陷。如果把价格形成的两要素——业绩预期和风险预期混为一谈,投资人就无法真正搞清楚项目的真正风险。比如,在计算英伟达股票2019年的ERP时,因为2022年以后业绩超预期的大涨,导致Rm大幅上升,这个上升的本质是业绩增长超预期带来的高投资收益率,按照ERP理论,却将这个高收益率纳入风险预期,从而认定2019年的投资是因为高风险预期,压低了股价,才有了2022年直到今天的高收益率。而事实上,2019年,疫情尚未发生,市场也未曾给过英伟达以更高的风险预期。

ERP这个把两种预期归于一种的误区,会让投资人无法获得真实的历史风险水平。因此,在参考历史折现率时,一定要避开ERP这个误区。

5、折现率的确认原则

投资估值从来都不是对投资项目的绝对估值,而是相对估值,相当于当时市场风险偏好与市场平均资本成本的估值。因此,折现率的确认原则是基于行业风险水平和市场平均资本成本来做相对的独立价值判断,即,先分析市场的风险偏好,做出市场的价格预期,再按照自己的风险偏好做出独立价值判断,如果二者出现差异,这个差异就是机会——要么是市场低估时的买入机会,要么就是市场高估时的卖出机会。

能够让投资,尤其是风险投资获利的折现率确认原则如下:

全面且保守的原则:尽可能全面、无死角地评估出真实风险水平,并采用略高于这个风险水平的保守折现率,但不能过高,过高,则偏离实际价值,会错失投资良机。

大量或分散投资原则:折现率带来的风险覆盖效应,不是针对一次性投资,而是一定数量的投资。对于某一个导致投资损失的项目,即便折现率接近真实风险水平也不代表可以覆盖全部投资损失。比如一个价值10亿,成功率30%的医药项目,即便按照成功率打折后3亿的估值,一旦三期临床实验失败,投资就无法收回。因此,就需要用投资组合或分散投资的方法,来获得多个项目的平均收益率。比如投10个同类项目,如果成功率准确的话,只要有3个项目成功,就可以获得不低于30亿的投资回报,这个数值与10个项目100亿估值,按照30%成功率打折为30亿一样。

认知差原则:通过与市场的预期差,实现差价投资回报。几乎所有优秀的投资人,一般都是通过认知差原则获得超额投资回报的。这个认知差就是投资人对被投企业的风险和盈利预期与市场预期之间的差异。比如徐新在投资京东的时候,市场对这类项目非常陌生和不认同,因而大大的压低了京东的实际价值(价值洼地是市场预期造成的),而徐新参考了亚马逊和淘宝,认定“京东=淘宝的增长曲线+亚马逊的护城河”,才果断把今日资本一期绝大部分资金押了进去。所以,她对京东的风险预期远低于市场预期,对京东的价值预期又远高于市场认知,最终才有了超过150倍的投资回报,如果按照百分是15000%的回报率。

认知差原则告诉我们,成功的投资不是靠赌,比如国内风投的赌投模式:在某个新赛道上同时投几个排名靠前的企业,而是要有真正的认知,而且这个认知要先于市场认知,即关键信息和判断不被市场多数人所知。当更多人能够看明白那些好项目时,认知差消就失了,估值泡沫会随之而来,这时候确定性风险(比如隔轮退出不,一二级市场价格倒挂等)会远远大于那些有认知差的项目。

6、投资风险的构成:多重折现率

构成投资风险的要素有三种:企业经营风险,投资期限风险,股权流动性风险。这三重风险也以三种折现率来表达:

企业经营风险折现率(Rc)——包括市场、管理、产品、研发、债务等企业内在风险。

投资期限风险折现率(Rt)——投资期限风险溢价(Horizon Premium)是指投资者因资金被锁定在更长的投资期限,不得不放弃滚动复利与再配置机会,而要求的“期限惩罚式”的额外回报,与项目自身风险无关,仅与时间长度相关资本的时间风险相关。

股权流动性风险折现率(Rl)——股权流动性决定了投资退出或变现的难易程度。流动性高的资产会有一个较高的溢价,流动性差的资产,就存在退不出的风险,因此,非股票类的股权投资要考虑流动性风险。

在做估值时,要以Rc为基础,再叠加Rt和Rl。

这里重点讲一下被传统估值方法和资本市场长期忽视的投资期限风险(Horizon Premium),这个风险不仅对估值,尤其是风险投资的估值,以及对耐心资本的管理与运作至关重要。资本的时间风险与被投项目无关,它包含了资本的自身属性和部分系统性风险:

资本自身的时间属性

-投资者天生偏好流动性:“钱被锁死”本身就要补偿,与宏观状态无关。

-滚动复利机会成本:未来再投资利率未知,锁长债等于卖出一个再配置期权,需要收费。

资本的这个属性可理解为“锁定期溢价”(Lock-up Premium),锁定期溢价是指投资者因同意将其资本锁定在一项投资中,在一段期限里不可随时退出或放弃流动性而需要的额外补偿。这不是系统性风险,而是资本的时间风险成本。

系统性风险

与利率、通胀、增长等边际效用相关的协方差风险,可被定价,属于广义的系统性风险。比如国债收益率曲线上,10年其比2期年高出来的那一截,其中就包含通胀、货币政策等宏观不确定性因素。

实证研究

与政府类超长期公共项目会出现折现率随期限递减不同。在完全市场化、可交易、无伦理权重的数据里,股权资本对“时间-风险”的定价一律向上。有一项实证研究(Van Binsbergen, J. H., Brandt, M. W., & Koijen, R. S. (2012). On the timing and pricing of dividends. American Economic Review, 102(4), 1596-1618.)证明,越远的现金流,年化预期收益越高。该项研究最核发现,对股利剥离(Dividend Stripping)的折现率(即预期风险收益率)随着期限的延长而系统性地增加,期限每延长1年,年化折现率平均增加约80个基点(0.8%),且在统计上显著为正。按照每年0.8%,投资期5年折现率就要增加4%,10年就要增加8%。

大多数估值方法都忽视了资本的投资期限风险溢价,比如DCF方法中,终值评估不仅忽视了预测期外的信息“黑箱”会大幅提升项目的内在折现率,还忽视了资本的时间风险,这会大大高估投资项目的价值。

7、折现率叠加的几种估值方法

多重风险需要叠加多重折现率,这种叠加的方法一种是加法,一种是乘法:

调整折现率法(RADR):属于加法,即,把特殊情况下的风险加进原有的折现率里。

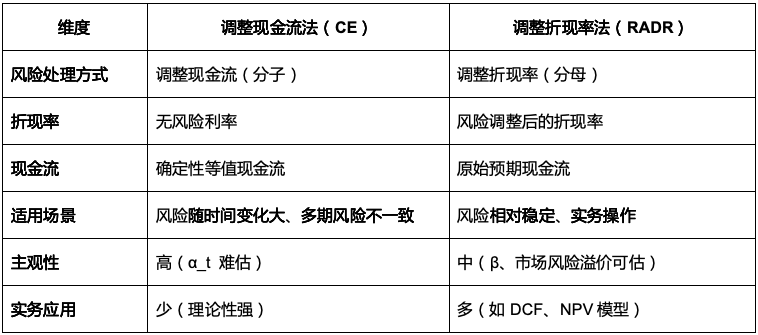

调整现金流法:属于乘法,即,把折现率从现金流(或净利润)里扣掉,再乘以”确定性等值系数“就可以获得确定性等值现金流。比如高风险研发项目,可以用成功概率乘以项目目标价值,从而获得确定性的价值。确定性等值系数与成功概率是用直接风险打折的方法来代替折现率方法。两种方法的比较如下:

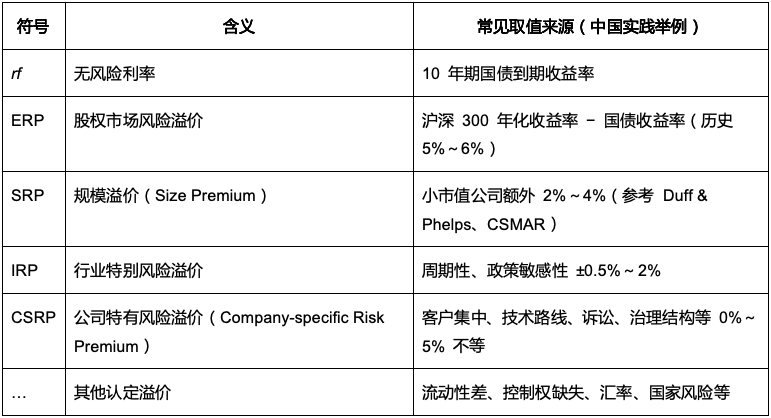

构建法(Build-up Approach)和公司特定风险溢价(CS-RP):属于加法。它是一种通过叠加各类风险溢价来估算股权要求回报率(RRR)的方法。由于其高度定制化的特性,它在特定估值场景中很有价值。其折现率(资本成本)就是一层一层地把所有看得见的风险溢价累加在无风险利率上,完全不用β,也无需找可比公司。公式为:

r=rf +ERP+SRP+IRP+CSRP+⋯

其中符号解释如下:

简单说,构建法资本成本= 国债收益率 + 一堆溢价积木,缺哪块就加哪块,不考虑β。而公司特定风险溢价(CS-RP)就是构建法里的一块“积木”。

(未完待续)