曾刚 杨川:科技金融再思考——技术资产的架构与价值的金融化

曾刚,上海金融与发展实验室首席专家、主任

杨川,上海金融与发展实验室特聘高级研究员

科技金融并不是科技+金融的简单加法,其本质是科技创新的金融化。科技包含了科技成果与保护科技成果的知识产权和商业秘密,创新则包含了持续产生科技成果和推动技术升级的能力;而能力很少会被人们从财务角度作为资产来看待。因此,科技金融理论的一个重要探索,就是要把能力资产化,围绕创新能力构建技术资产。只有科技创新资产化了,才有金融化的可能。所谓金融化,就是价值权益的标准化、可分割和可流动,具体表现为股权、债权和高流动性的股票和债券。

本文将围绕科技创新能力的资产化,探讨技术资产的架构与技术资产金融化的路径。

一、技术交易的误区

世界上想把技术交易中心化的尝试几乎都失败了。美国的知识产权交易所(Intellectual Property Exchange International, Inc.,IPXI)就是一个典型案例。

IPXI成立于2007年(总部在芝加哥),是全球首家以金融交易所模式运营的知识产权交易平台,旨在通过市场定价和标准化条款促进非排他性专利许可。IPXI的成员包括世界领先的创新企业、大学和国家实验室,如福特、飞利浦、摩根大通、索尼等。然而,因缺乏市场参与,IPXI不得不于2015年3月关闭。

应该说,IPXI的倒闭对华尔街在科技金融领域的金融创新是一个很大的打击。这使得美国的科技金融,仅仅发生在风险投资和硅谷创新的层面,而没有形成系统化的金融工具(比如,构建科技金融的资产架构与评估体系、降低收益率波动和分散风险的金融工程与相应的投资模式等)。

知识产权交易的中心化诉求,不仅在美国有,在中国则更为强烈。2014年中国的专利数量就位居世界第一,建设知识产权强国也成为我国的国家战略(详见中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》)。

然而迄今为止,知识产权中心化交易的目标始终未达成。其背后的原因在于,知识产权作为一种财产(Property),本身不具备可以中心化交易的条件;而只有金融产品才可以进行大规模的中心化交易(比如,证券交易所和具有金融属性的大宗商品交易市场)。可实现中心化交易的条件如下:

(1)产品的标准化——比如股权和债权,几乎人人可以投资。

(2)交易的高频次——不经常换手的产品,就没有中心化交易的价值。

(3)权益的高流动性——高流动性意味着买卖的便利,意味着较强的变现能力。因此,流动性是金融资产的核心价值。

知识产权由于不具备上述中心化交易的条件,属于非金融类产品,或难以金融化的产品(不能投资,不常换手,变现困难)。因此,任何试图建立知识产权中心化交易平台的尝试都是徒劳的。

我们通过IPIX的失败,总结出以下全球性的认识误区:

1、“知识产权=技术成果=价值权益”的误区

迄今为止,将技术等同于知识产权是一个最严重的误区。简单地说,技术是方法,知识产权是保护手段。对于知识产权的认识,要从两个角度理解:首先,知识产权的本质是“一项排他使用某种方法的权利”,也就是说,即便你拥有了这项权利,也并不意味着你会使用这种方法。比如,你拥有进入飞机驾驶舱的权利,但并不等于你会开飞机。因此,专利≠技术,专利交易也就不等于是技术交易。其次,只有反向工程容易破解的技术才高度依赖专利的保护,而大部分反向工程难以破解的技术,无法靠专利来保护。这是因为,专利是依靠公开技术方法来换取保护的,而方法一旦公开,又无法通过反向工程来获取侵权证据行为,因此,反向工程难以破解的技术,主要依靠商业秘密来保护。所谓“卡脖子”技术,大多数都是这类技术,即不仅没有核心技术的专利,在科技文献中也查不到。因此,把技术和知识产权等同的观念是一大误区。这个误区所引致的问题,在我国尤为严重。比如,在科创板的科创属性中,不论什么类型的技术,均片面强调用专利的数量,而不看专利的功能和质量。

2、“知识产权金融”误区

知识产权是非金融类“财产”(Property),而非金融类“资产”(Asset)。知识产权具有与金融资产完全相反的特征:

(1)非标准化——使用者是特定对象。

(2)交易低频——使用者不会反复交易。

(3)低流动性——权利难以分割,无法投资,很难像投资品或者普通商品一样交易。

在资产负债表中,知识产权是一项特殊财产,类似于专有设备。它既不同于标准化的商品(如房产、汽车和大宗商品等),也不是价格易于确定的投资品(如股权),其应用范围十分狭窄,可交易性很低。因此,以知识产权做质押的贷款或其他融资行为,往往因为该知识产权仅为融资主体或其他少数使用者所需,从而容易产生违约后质押物难以出售的风险。这使得知识产权质押成为以其他保障(如资产抵押和担保)为基础,或者基于原有信用基础的装饰性科技金融模式。而真正可质押的知识产权,例如,高通的“标准必要专利”(嵌在行业标准内的专利),这类专利本身就在许可当中,每年都会产生大量的许可收入,该类知识产权的金融价值,本质上即具有可预期的稳定的收费权利,与高速公路收费站无异。而在国内,这类专利的数量少之又少,很难形成可以大规模推广的金融模式。

知识产权证券化模式,也在于证券化资产包中的知识产权具有脱离原有主体的独立的市场价值,例如,被其他企业所需,可以进行技术许可或转让;而国内大量知识产权证券化案例的中的知识产权,并不具备脱离原有主体的独立市场价值。因此,真正以收费权为核心价值的知识产权证券化模式也很难推广。

3、技术交易与技术并购的误区

如前所述,技术只是方法,知识产权是保护技术的方法和权利,技术不可交易,而权利可以交易。

技术交易本质上就是知识产权交易与商业秘密的交易,或者二者的混合。商业秘密,即是详细的技术方法,包括Know-how、数据、算法和模型等未在知识产权中公开的内容。然而,商业秘密并不产生权利,是不可交易的,因此商业秘密交易的本质是服务,是将方法传授给交易的另一方。然而,由于商业秘密不具备权利,这类服务只有依赖双方的约定,比如独家传授,才能获得独家占用的微弱保证。之所以微弱,就是因为这种约定很难确保相关的技术方法不被扩散。

技术并购这个概念亦存在误区。技术转移,除上述的知识产权交易与商业秘密服务两种形式外,还有技术投资和技术并购两种方式。技术投资,即是用技术的知识产权和商业秘密作价进行投资的一种方法,这种方法一般使用知识产权作为出资方式。而技术并购,则是对某项技术连同发明人或研发团队一并收购的行为,而这种行为就涉及到三个要素:(1)技术成果,(2)知识产权,(3)研发能力。

在金融投资领域,并购意指对企业控股股权的拥有。技术并购的三要素,尤其是研发能力,涉及到技术的资产化问题。技术资产化,就是基于技术成果、知识保护能力和持续研发能力这三个要素的类金融资产的构建,所谓类金融资产,即指可投资的股权。简言之,就是要设立承载技术成果、技术权利和持续研发能力的科创企业。我们将以此三要素为核心价值创立的科创企业称为“技术资产”。

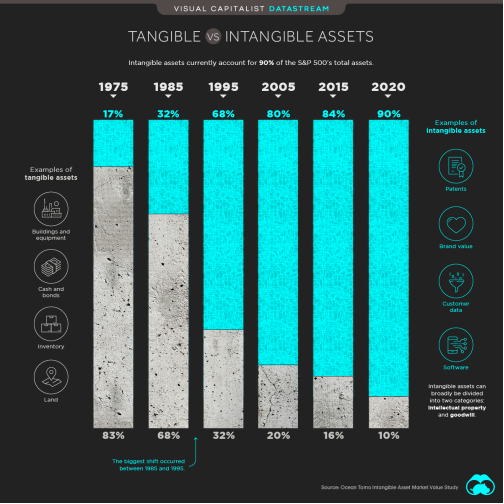

二、无形资产与商誉

在研究技术资产之前,我们先来厘清无形资产的概念。自上世纪七十年代以来,企业的资产形态发生了根本性的转变,标普S&P 500企业的有形资产占比自1975年的83%下降至2020年的10%,而无形资产占比则从17%升至90%(数据引自《The Soaring Value of Intangible Assets in the S&P 500》)。

图1:有形资产与无形资产占比变化趋势(1975-2020年)

资料来源:《The Soaring Value of Intangible Assets in the S&P 500》

以上变化清晰地展现了技术进步对人类经济模式与财富形态的改变趋势,也突显出与短缺时代截然不同、以创造需求为增长动力的新经济模式。这种经济模式,不再依赖自然资源,而是依赖科技创新。企业价值从土地、厂房、传统资本,转向技术、数据、算法和用户网络(如Meta的平台价值),以及技术资本(科技风险投资于科技债等)。

这里的无形资产,包含商誉。商誉是市场价格减去账面价值的部分。许多科技型企业,其账面价值BV(Book Value)很低,但其市值很高,也就是市净率很高(Price/Book Ratio, P/B)。商誉代表一种难以度量、不可交易的无形的能力资产。

根据世界银行及贝恩报告的数据,美国大型科技企业70%以上的市值来自于未来预期净收益的折现,而非当前的有形资产的回报。收益法评估显示,苹果品牌价值5745亿美元,占其总市值的88%,市场法验证的可比交易溢价率超40%。这种估值逻辑导致科技企业呈现“高市盈率、低账面价值”的特征,标普500科技成分股平均P/B高达15倍,远超市场均值3倍;也就是说,科技企业市值中的大部分是商誉。

然而,按照现行会计准则的定义,商誉不属于无形资产。主要基于其“不可辨认性”的特征。无形资产是“企业拥有或控制的、没有实物形态的可辨认非货币性资产”。可辨认性,体现为两种情形:

(1)能够从企业中分离或划分出来(如专利可单独出售)。

(2)源于合同性权利或其他法定权利(如商标权、特许经营权)。

无形资产的常见类型有:专利权、商标权、著作权、土地使用权、特许权、非专利技术等。

显然,商誉不可辨认,但商誉是除财务资产以外,更能体现企业未来盈利能力的一种价值。当然,能力主要是指人和组织的能力。如果将这种能力资本化,就形成人力资本。人力资本最常见的形式就是私募股权基金,私募股权基金的管理团队(GP)出资1%,但可以分享20%的净利润,这种分配方式即是人力资本的价值体现。

若可将能力作为资本,资产端就会出现两种形式的资产:(1)以知识产权形式入股。(2)以商誉形式对人力资本的股份进行确认。前者在估值较高的情况下很难操作,因为单纯的知识产权价值无法覆盖整个研发人或团队的价值;而后者就是按照市场估值来进行溢价投资,这部分溢价,即是被投企业以资本公积方式实现的创业团队的人力资本价值,而由此产生的估值与账面价值的巨大差异,就成为投资机构账面的商誉。

三、技术资产的概念与架构

对于轻资产的科创企业来讲,持续的创新能力是其核心价值,但此价值无法用传统财务的资产形式来表达,也很难在企业的历史业绩中表现出来,因为科技创新的特征,就是“无中生有创造价值”,其所带来的产品和服务价值只能依靠预期。当然,这种预期常常会引致估值泡沫,或价值低估的情形。

由于技术、知识产权、商业秘密及研发团队,每个元素都无法独立成为可以投资的金融产品,因此就需将上述要素进行组合,形成可被投资的“技术资产”。

技术资产,相当于将企业的资源基础观RBV(Resource-Based View)与知识基础观KBV(Knowledge-Based View)二者进行结合。

RBV的资源需满足以下条件(即VRIN框架)关键资源需满足价值性(Valuable)、稀缺性(Rare)、难以模仿性(Inimitable)、不可替代性(Non-substitutability)这四大特征(Barney,1991)。

该VRIN框架适合静态资源评估。为实现动态评估及充分体现企业的资源运作能力,增加组织能力的维度——组织可利用性(Organized),即企业具备有效利用资源的组织能力。该维度就使VRIN变为VRIO框架,也恰恰是组织能力或团队的能力,使企业拥有了不可替代的资源或产品与服务。

而KBV则认为,企业的本质是知识创造与整合的实体,竞争优势源于对知识资源的有效管理,尤其是“隐性知识(Tacit Knowledge)”的转化与应用。KBV的理论基础有两点:

(1)知识不仅包括显性资产(如专利、技术文档),更涵盖隐性知识(如员工经验、组织文化)。

(2)企业通过知识管理(KM)能力(如知识共享、创新机制)提升竞争力,从而形成“知识创造型公司”(Knowledge-Creating Company)。

从RBV的资源角度以及KBV的知识与能力角度,我们发现,现代企业的核心价值越来越来自于以人力资本为主体的能力价值;而这种价值,已经无法通过传统意义上的财务资产价值来体现了。

因此,基于以上分析框架,技术资产即是表达企业技术竞争优势的RBV+KBV资产。不同于一次性的技术转移(或成果传化),技术资产的核心价值是持续创新能力。该持续创新能力即会形成商业化价值的长期上升通道;而只有长期上升的商业价值,才可能带来高风险下的早期投资价值。

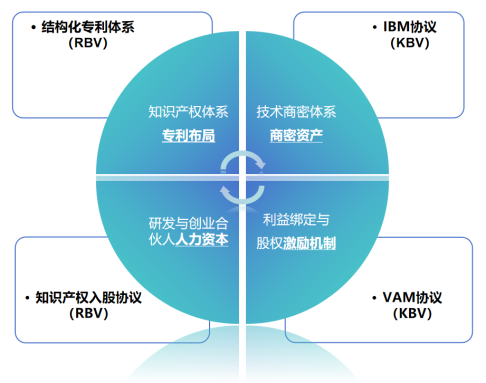

概括起来,具有RBV+KBV特征的技术资产构架如下:

图2:具有RBV+KBV特征的技术资产构架

其中,IBM指利益绑定机制(Interests Bonding Mechanism),VAM是利益调节机制(Value Adjustment Mechanism),二者都以一系列股权安排和相应的约束激励方法来实现。

技术资产是创业团队人力资本投入(多数以知识产权入股形式)以及天使投资人的资本投入(风险投资)形成的。我们把这两种投入称之为“技术资本”。

前面讲过,与单纯知识产权作价入股不同,技术资本投资,科创企业创始团队的人力资本价值远远高于单纯的知识产权价值,因此,超过知识产权价值的溢价投资,溢价部分即是市场对企业的RBV+KBV资产价值的确认。这部分价值在投资人的资产负债表上以商誉的形式表达。

为与有形资产进行区分,并能清晰地表达技术资产的本质,我们定义技术资产为:

技术资产=投资人的商誉资产+科创企业的无形资产

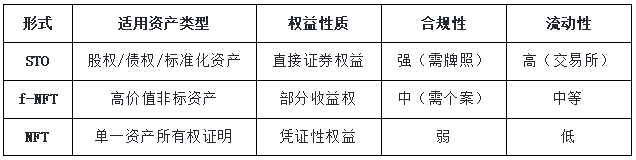

技术资产的资本化除单纯的股权形态外,还可通过RWA(Real World Assets),即“现实世界资产通证化”的形式实现金融化。比如,可以用STO、f-NFT和NFT等数字化资产类型来提升技术资产的流动性。

表1:三种数字化资产类型提升技术资产流动性的适用性比较

RWA的实现通常分为两个阶段:链下包装(Off-Chain Formalization)和链上流转(On-Chain Trading)。链下包装涉及资产的合规性、估值和法律确权,而链上流转则是通过智能合约将资产信息上链,并实现交易。

RWA方式可以快速实现技术资产的高流动性,相当于一步到位地实现早期科创企业的股份化与证券化。

对于许多大学的研发人(团队)来讲,基于研发成果的技术资产,通常都以公司化的形式来构建,然而公司化具有两大弊端:(1)股权流动性差;(2)股权固定,不宜频繁变更,权益与业绩之间很难建立弹性可变动的分配机制(传统的股权激励机制方法只能针对一小部分人,而且大多需要在持股平台上实施,有很大的局限性),因此可以用区块链的数字化方式,即通过DAO(去中心化自治组织)的形式来创建非公司化的技术资产。

DAO是智能合约的典型应用形式,其本质是一种“基于一系列合约的合作方式”(A corporation is a nexus of contracts)。通过智能合约,组织者可定义成员的权限、责任及收益分配规则,而无需受限于传统公司或合伙企业的注册流程。

其中,智能合约的自治框架包括:

(1)治理机制:通过投票、提案等规则实现决策(如以太坊DAO的治理模式)。

(2)收益分配:根据预设条件(如业绩指标、贡献度)自动分配收益(如RAY系统通过智能合约自动监控DeFi合约,并分配收益)。

(3)责任绑定:代码可强制执行成员义务(如合伙人需按比例分配收益或承担亏损)。

总之,技术资产金融化的目的,就是要将科技创新的商业化权益变成可被市场便利投资的金融产品。其中,RWA方式可以快速提升早期科创企业的流动性,并可促进技术资产投资并购的市场繁荣。

四、技术资产金融化的探索

金融化,是指标准化和流动性的提升过程。尽管科创企业已经实现技术资产的资本化——股权化,但依然面临早期科创企业股权流动性差的世界性难题。要解决该难题,可以探讨考量以下四种模式:

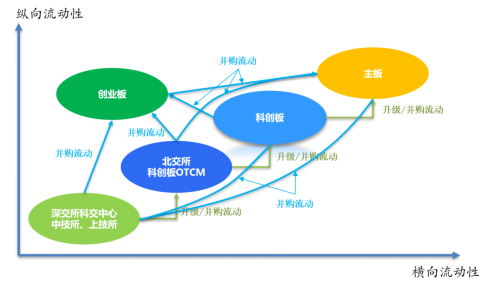

1、建立大技术资本市场(Grand TechCapital Market, GTM)

大技术资本市场,就是覆盖从企业初创(Startup)到投资接力,再到并购及上市的、兼具纵向流动性(由低到高升级转板的路径)与横向流动性(不同市场间直接并购的路径)的“阶梯型全周期技术资本市场”。

图3:兼具纵向流动性与横向流动性的阶梯型全周期技术资本市场

从大技术资本市场(GTM)视角来看,当前的北交所、上交所和深交所均是“锦上添花”式的金融赋能,其金融服务科创导向是面向成长期和成熟期的科创企业,而非最需要“雪中送炭”的早期科创企业。而如今成为引领全球科技潮流的标普500前10名上市公司中的科技企业,都是依靠美国风险投资而孕育和孵化出来的,也正因如此,硅谷的创新驱动模式——风投+大学+科创企业,与纳斯达克模式——IPO+技术资产并购市场,两者的结合才形成美国科技领先各国的创新驱动模式。尽管中国的科创板部分地借鉴了美国的纳斯达克市场模式,但因缺少OTC市场和对非盈利阶段科创企业上市的宽容度,以及最重要的硅谷模式的支撑,其创新驱动力还远未释放出来;而北交所与科创板之间的功能差异与联动机制(比如转板机制)也尚未形成。北交所应是比科创板门槛更低、上市数量更多,宽容度更高的市场,其流动性不仅体现于自身的证券化属性,还体现在可自动转板到科创板,或被主板上市公司并购的升值趋势中。

因此,有必要在现有科创板和北交所的基础上,通过充分发挥新三板和深交所科交中心的作用,建立中国早期科创企业的股权交易市场,以此探索流动性难题的破局之路。

2、在新三板试行SPAC模式

SPAC模式,即特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Companies),是一种由发起人设立,通过IPO上市募集资金,收购不特定资产的特殊目的公司。该模式的流程,即先设立“无资产、无业务的现金壳公司”上市募资,再用募集的资金并购具有高成长性和发展前景的标的公司。

SPAC模式可理解为私募股权投资与传统IPO结合的产物,可极大增加传统私募投资的流动性。SPAC在美国最早是在OTC市场发行,后来转到NASDAQ主板发行,并于2022年成为主要的上市模式。该模式可以通过“先上市、后并购”的机制,为处于未盈利阶段的科创企业提供直接融资通道,投资者可通过二级市场交易实现股权流动,解决“投早、投小、投未来”的资本退出难题。

新三板可以为科创SPAC模式开展创新探索——将新三板打造成为兼具纳斯达克OTC市场和SPAC模式试点的技术资产并购市场。

3、发挥深交所科交中心的中心化市场作用

深交所科交中心是全国性科技成果与知识产权(股权)交易中心,是全球第一个在证券交易所中设立的非证券类股权交易中心。该中心除可进行非金融类科技成果与知识产权交易外,其最大的功能即是依托资本市场,形成一个全国性的早期科创企业中心化交易平台。

该交易平台的搭建,一方面可为北交所SPAC模式提供优质的技术资产;另一方面,还可为A股上市企业提供可直接并购的技术资产。全国性早期科创企业股权交易中心可为投早、投小基金,特别是为政府引导基金的退出,提供较高流动性的交易场所。其中,退出方式包括以下三种:

(1)投资接力——由不同风险偏好的投资机构,选择不同的风险阶段的优质科创企业。

(2)吸收合并——由上市公司对优质科创企业进行并购。

(3)收益权投资——投资具有稳定增长的技术许可收益类的非生产型科创企业。

在此过程中,深交所科交中心可以扮演市场筛选人角色,发挥风险沉淀的作用。例如,通过不低于10个月的信息披露,以独立的技术资产报告形式(相当于IPO的三大中介报告),对入场交易的技术资产价值与风险进行充分披露。这样可以大大降低SPAC模式和上市公司直接并购模式的风险,相当于前置了价值筛选和风险淘汰的观察过程。

4、在早期科创企业股权或非企业形态的DAO模式中开展RWA试点

区块链模式下的数字化资产将成为相比股权进行股份制改造后的证券化更为简捷和交易更便利的金融产品,其对股权形态的资产替代,有望形成AI时代科技金融的新趋势。

因此,中国的科技金融可以先从科技金融与数字金融的结合入手,大胆探索技术资产的数字化金融模式,尽快形成中国率先探索、最终引领世界的科技金融创新模式。

来源:上海金融与发展实验室

https://www.shifd.net/yanjiu/detail/10080.html