2022年证券市场回顾和2023年展望

邵宇 东方证券 首席经济学家,上海金融与发展实验室 理事

苗子清 东方证券 博士后

提要

2022年,A股市场呈现震荡回调格局,整体表现偏弱,但市场的热点主线仍然清晰,全面深化改革仍在稳步进行中,市场生态不断改变,行业格局逐渐重塑。2022年,债券市场整体表现较为平稳,部分时点市场波动有所加剧,市场法制建设亦成效显著。综合来看,政策支持、经济回暖和估值低位将大概率带动2023年股票市场迎来反弹,而随着经济增速好转带来的投资回报率上行,2023年的债券市场可能表现偏震荡。因此,我们认为2023年我国的股市表现或将强于债市。

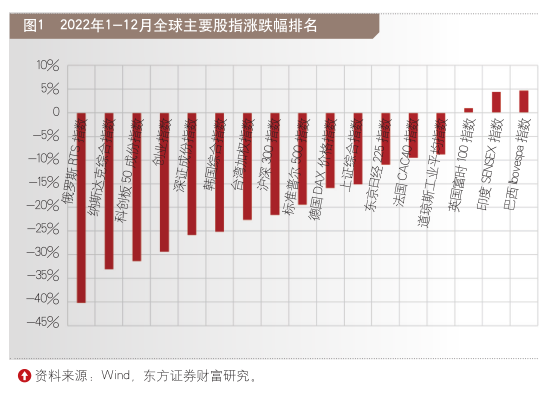

2022年,A股市场呈现震荡回调格局,整体表现偏弱,上证指数和深圳成指在经历了2019-2021年年线三连阳后,再度陷入调整。与全球主要股指表现比较来看,A股市场主要指数的跌幅均排名靠前(见图1)。虽然指数表现不尽如人意,但A股市场的热点主线仍然清晰,全面深化改革仍在稳步进行中,市场生态不断改变,行业格局逐渐重塑。

2022年,债券市场整体较为平稳,受资金面、新冠疫情、房地产政策等方面影响,利率低位震荡,部分时点市场波动有所加剧。在债券市场违约数量和金额“双降”的背景之下,市场法制建设亦成效显著。

A股走势一波三折

截至2022年12月30日,上证指数报收于3089.26点,较年初下跌550.52点,跌幅15.13%;深圳成指报收于11015.99点,较年初下跌3841.36点,跌幅25.85%;创业板指报收于2346.77点,较年初下跌975.91点,跌幅29.37%;科创50指数报收于959.90点,较年初下跌438.29点,跌幅31.35%。分季度来看,2022年第一季度A股主要股指均是下跌的,跌幅在10%-20%。受俄乌冲突爆发、美联储加息脚步逼近、中概股暴跌和国内新冠疫情多地扩散等多重不利因素影响,悲观情绪在市场蔓延,资金不计成本出逃,市场出现非理性下跌。从行业表现上看,第一季度申万31个细分行业中,有25个行业指数跌幅超过7%,4个行业指数基本收平,煤炭和房地产行业指数逆势上涨,涨幅分别为22.63%和7.27%。2022年第二季度,A股市场主要指数呈现见底回升走势。4月,上海疫情扩散并最终封城,投资者信心受到打击,市场再度回调。另外,疫情反复对部分制造业生产冲击较大,对消费产生明显抑制作用,国内经济下行压力持续加大,A股市场下跌幅度较大。5-6月,美股等海外市场继续下跌,受到国内稳增长政策不断加码、疫情防控和复工复产边际向好、市场信心恢复等积极因素影响,A股走出独立行情,几大指数反弹回升。从细分行业看,不同行业之间出现分化,有19个行业指数上涨,12个行业指数下跌。从市场投资风格上看,大盘蓝筹股要好于中小盘成长股,申万大盘指数上涨5.73%,申万小盘指数上涨仅1.75%。2022年第三季度,A股市场全面大跌,其中上证指数下跌11.01%、深圳成指下跌16.42%、科创50指数下跌15.04%、创业板指大跌18.56%。7-9月份,俄乌冲突不断升级,国际能源、粮食价格持续上涨;多国经济陷入高通胀,西方国家央行连续加息;美元加速升值,全球资金加速流入美国,市场流动性紧张,A股市场再次大跌。从行业表现上看,第三季度只有煤炭行业指数和综合行业指数是上涨的,其余29个行业指数均是下跌的。2022年第四季度,A股市场呈现上涨趋势,特别是11月份主要指数涨幅明显。主要原因是国家稳经济一揽子政策和接续措施陆续落地,人民银行、银保监会出台多项措施支持房地产市场平稳健康发展,证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资,疫情防控措施不断优化,人民银行降准降息,诸多利好因素出现,市场风险偏好开始转向。从行业指数上看,10-12月份,31个细分行业中,有22个行业指数均上涨,其中有7个行业指数上涨幅度超过10%,社会服务、计算机、传媒和医药生物等行业涨幅居前。从市场投资风格上看,10月份以来中小盘成长股受到追捧,走势要强于蓝筹股,申万小盘指数和中盘指数分别上涨4.44%和1.52%,申万大盘指数上涨1.46%。

热点行业主线突出

●煤炭行业开启价值重估之路2022年俄乌冲突重塑了全球能源市场格局,能源安全独立问题凸显,能源转型最为激进的欧洲重返煤电并参与全球抢煤,助推了全球煤炭能源价格高涨。国内方面,我国能源政策导向更加重视能源安全,基于“富煤、贫油、少气”的资源禀赋国情,近两年再次明确了“以煤为主”的能源结构,特别是党的二十大明确提出要加强煤炭清洁高效利用,煤炭行业已走向价值重估之路,2022年以来涨幅较好。●房地产行业整体先抑后扬2022年上半年,受经济下行、疫情反弹及调控政策作用显现等因素影响,房地产市场景气度持续下行,销售端和融资端同时受阻,出险房企数量持续增加,大量项目烂尾引发“停工断贷潮”。进入下半年,“保交楼”作为经济工作重点之一,宽信用稳地产政策不断出台,“金融16条”加大对房企融资支持力度,证监会在涉房企业股权融资方面调整优化五项措施,投资者对房企的信心增强,推动房地产行业股价上涨。●交运行业业绩与股价背离2022年,交运股业绩与股价出现了较为明显的背离。例如,业绩巨亏的航空与机场板块年内都跑赢指数;业绩大幅提升的快递板块跑输大盘;业绩下半年才有起色的油运板块上半年股价就已一飞冲天等。股价与当期业绩脱节的现象背后,是疫情导致当期业绩难以测算或不具备参考性。因此,现阶段决定交运股走势的不是当期的业绩,而是对疫情后业绩复苏的预期,2022年该行业股价走势相较其他行业表现较好。

资本市场深化改革稳步推进

2022年以来,以全面实行注册制为主线的资本市场深化改革正稳步推进,股票市场基础制度建设进一步加强。2022年5月22日,为稳步推进货银对付(DVP)改革,证监会正式发布修订后的《证券登记结算管理办法》。其修订有利于增强结算体系安全性,进一步吸引境外资金进入中国市场。2022年10月31日,经证监会批准,科创板股票做市交易业务正式启动。科创板引入做市商机制是持续完善资本市场基础制度、进一步发挥科创板改革“试验田”作用的重要举措,对于科创板市场建设而言,有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性;对于深化改革而言,是全面推动科创板高质量发展、建设有中国特色资本市场的又一有益实践。2022年11月23日,证监会制定下发《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022—2025)》,在新的起点上推动上市公司质量向更高水平跃进。随后,沪深交易所发布提高上市公司质量三年行动落实方案,对提高上市公司质量作出具体工作安排。上市公司是资本市场的基石,提高上市公司质量,是充分发挥资本市场资源配置、资产定价、风险缓释等功能的必然要求。新一轮三年行动计划,将以更大力度推动改善市场生态,不断凝聚提高上市公司质量的合力和共识。

债券市场总体平稳

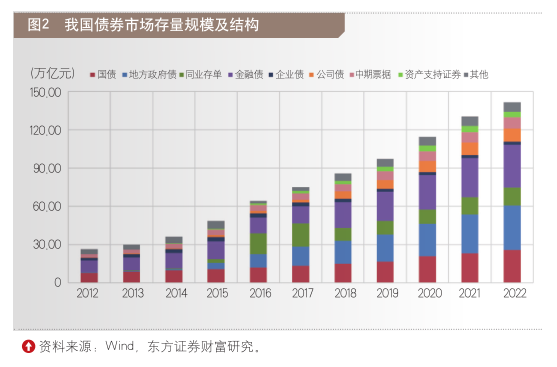

近年来,我国国债市场不断发展壮大,已经成为全球第二大债券市场,“北向通”“南向通”等开放措施持续释放活力,国际投资者对我国债券市场的认可度及持仓占比不断提升。2022年债券市场运行总体平稳,高质量发展取得新成效。从债券市场发行情况看,2022年1-12月,国内债券发行总额为61.53万亿元,保持历史较高水平,同比增加8.75%。其中,国债发行规模为9.72万亿元,较2021年增加3.69万亿元,同比增加61.18%;地方政府债券和金融债发行规模分别为7.36万亿元和9.45万亿元,较2021年分别增加1909亿元和6984亿元,同比增长2.66%和7.98%;同业存单发行规模为20.49万亿元,较2021年增加6054亿元,同比增长3.04%。从债券市场交易情况看,2022年1-12月,银行间市场和交易所市场债券交易规模中,现券交易和回购交易共2094.35万亿元,较2021年增加632.27万亿元,同比增加43.24%。其中,现券交易307.50万亿元,占总成交额的14.09%;回购交易1787.85万亿元,占总成交额的81.89%。与2021年相比,总成交额增加了634.25万亿元,同比增加40.98%;现券交易增加了89.76万亿元,同比增加41.22%;回购交易增加了542.50万亿元,同比增加43.60%。从债券市场存量规模看,截至2022年12月,我国债券市场存量规模突破百万亿元,达141.37万亿元,同比增加11.03万亿元,增长8.46%。其中,地方政府债为第一大存量债券,余额34.88万亿元,同比增长15.12%;金融债(政策性银行及其他金融机构金融债)为第二大存量债券,余额33.74万亿元,同比增长10.53%;国债为第三大存量债券,余额25.59万亿元,同比增长11.19%;同业存单是第四大存量债券,余额14.11万亿元,同比增长1.50%。地方政府债券和国债的快速增长,带动整个债券市场存量规模保持扩张势头(见图2)。

从信用利差和期限利差来看,2022年以来人民银行维持流动性在合理充裕水平,债市信用利差不断被压缩,三年期AA级信用债与同期限国债利差从年初138BP一度压缩至82BP,为六年来最低。11月后,市场行情开始转变,利差又迅速反弹至108BP。同时,2022年债券长端收益率总体平稳,但短端收益率则波动明显。主要逻辑是近两年长端收益率已到达历史低点,投资者预期宽信用政策下,未来经济将逐步企稳,对长债普遍持谨慎态度,而在资产荒背景下,短债需求拥挤,利率出现阶段性明显下行。11月后市场宏观预期转变叠加资金面开始收敛,期限利差又有所收窄。

债券违约数量和金额“双降”

2022年1-12月,债券市场首次违约企业共新增10家,与2018年、2019年、2020年和2021年债券市场新增首次违约企业数量相比(分别为45家、47家、40家和16家),新增首次违约企业数量进一步下降。其中,上半年企业违约数量较多,1-6月共8家企业发生首次违约,主要集中在房地产开发、金融服务、信息科技咨询与服务等行业,企业属性主要为民营企业;7-12月,只有2家企业发生首次违约,分别属于房地产经营公司和特殊金融服务行业,企业属性分别为民营企业和外商独资企业。新增债券违约金额方面,2022年1-12月共有162只违约债券,违约发生金额767.93亿元,同比下降59.18%。新增违约金额较大的企业主要有阳光城集团股份有限公司、上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、华夏幸福基业股份有限公司等。违约原因可以大体分为三类:一是受到新冠疫情不利影响;二是受到宏观经济环境、行业环境、融资环境变化的影响;三是企业自身经营不善、资金周转困难、面临资产重组、自身债务压力等。

债券市场法制建设成效显著

2022年1月20日,经人民银行和证监会批准,上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间同业拆借中心、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司联合发布了《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》,境内债券市场互联互通机制建设取得重大进展。以该《暂行办法》的发布为基础,实现互联互通的落地实施,具有重要而深远的战略意义:有助于便利债券跨市场发行与交易,促进资金等要素自由流动,形成统一市场和统一价格;有利于提升我国债券市场基础设施服务水平和效率,更好地服务实体经济。2022年5月27日,人民银行、证监会、外汇局联合发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》的公告,统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放。该公告是深入推进中国债券市场制度型开放的重要一步,有利于扩大资本项目流入,更好地促进国际收支平衡,有利于统筹利用国内国际两个市场、两种资源,更好地服务实体经济。2022年11月10日,人民银行、外汇局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。该规定的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场,增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。

2023年证券市场展望

展望2023年,国际方面,经济前景持续面临下行压力,通胀黏性、加息周期、地缘政治冲突和疫情反复等因素仍将对全球经济造成重大影响,近期IMF预测2023年全球经济增速为2.7%,实际增长率有25%的概率会低于2%,并预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退,但IMF也预计亚太地区的情况会相对较好。国内方面,当前疫情防控政策的松绑和宽信用稳增长政策预计将助力经济基本面持续恢复向好,未来新一轮的配套政策将影响经济和资本市场的走向。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年,各项支持政策的落地不仅会推动新经济的快速发展,也会对老经济动能带来强有力的支撑。综合来看,政策支持、经济回暖和估值低位将大概率带动2023年股票市场迎来反弹,而随着经济增速好转带来的投资回报率上行,2023年的债券市场可能表现偏震荡。因此,我们认为2023年我国的股市表现或将强于债市。